○甲佐町産後ケア事業実施要綱

令和6年11月15日

甲佐町告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる支援体制の確保を図るため、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間に、母子に対して心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、利用者、利用種別及び費用負担額の決定を除き、事業の全部又は一部を適切に実施ができると認められる病院、診療所又は助産所(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

2 里帰り出産等で本町以外に滞在し、町長が認めた場合は、前項以外の受託事業者で、滞在先の市区町村が産後ケア事業の契約を行っている事業者に限って実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年以内の母親及び乳児であって、産後ケアを必要とする者(流産や死産を経験した者を含む。)とする。ただし、医療が必要な状態にある者又は感染性疾患にり患している者は除く。なお、原則母子での利用とするが、乳児の入院等の理由がある場合は、母親のみの利用もできるものとする。

(令7告示77・一部改正)

(事業の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 訪問型 受託事業者の実施担当者が対象者の自宅等を訪問し、支援を行う事業

(2) 日帰り型 受託事業者の有する施設を日帰りで対象者に利用させ、支援を行う事業

(3) 宿泊型 受託事業者が有する施設に対象者を宿泊させ、支援を行う事業

2 事業の支援内容は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な保健指導及び相談

(実施場所)

第5条 実施場所は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 訪問型 利用者の自宅

(2) 日帰り型 個別または集団で支援を行うことができる施設、その他事業の実施に必要な設備を有する施設。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合はこの限りではない。

(3) 宿泊型 原則として、居室、カウンセリングを行う部屋、乳児の保育を行う部屋の設備を有する施設であり、かつ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合はこの限りではない。

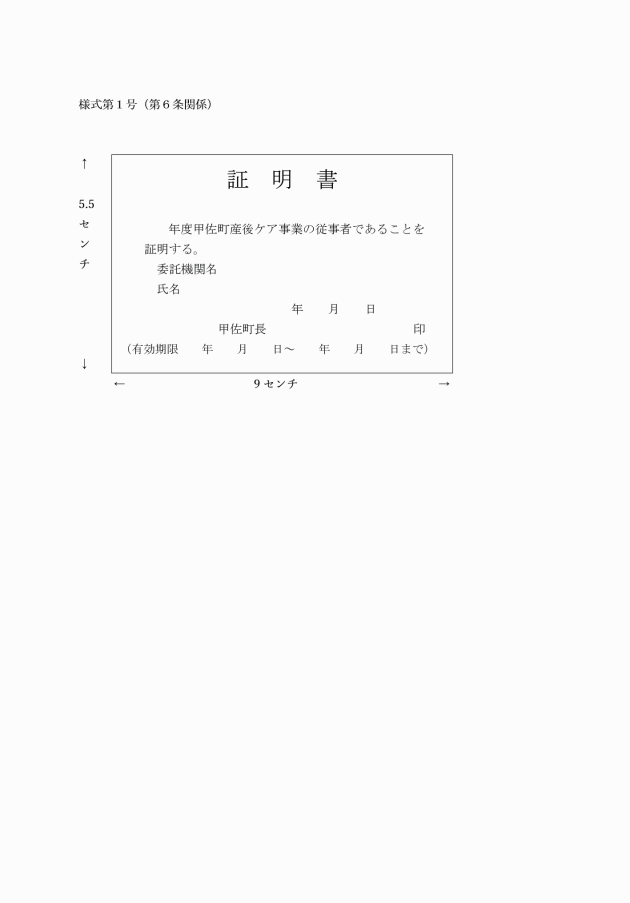

(従事者)

第6条 助産師、保健師または看護師のいずれかを常に1人以上配置し、必要に応じて心理に関しての知識を有する者、育児に関する指導や育児サポート等を実施するに当たり必要な者を配置すること。

2 宿泊型を実施する場合には、24時間体制で1名以上の助産師、保健師または看護師を配置すること。

3 訪問を行う受託事業者は、訪問時に証明書(様式第1号)を携行するものとする。

(利用時間及び利用日数)

第7条 対象者が事業を利用することができる時間は、1日の利用につき、訪問型及び日帰り型は3時間以内とする。この場合において、対象者は当該時間を分割して事業を利用することはできない。

2 対象者が事業を利用することができる日数は、訪問型及び日帰り型はそれぞれ5日以内とし、宿泊型は6泊以内とする。この場合において、対象者は、当該日数を分割して事業を利用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用方法)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ当該事業を実施する受託事業者に対し、当該事業の利用を申し込むものとする。

2 利用者は当該事業を利用する際に受託事業者に対し、母子健康手帳及び町が作成した利用者カードを提示しなければならない。

(令7告示77・全改)

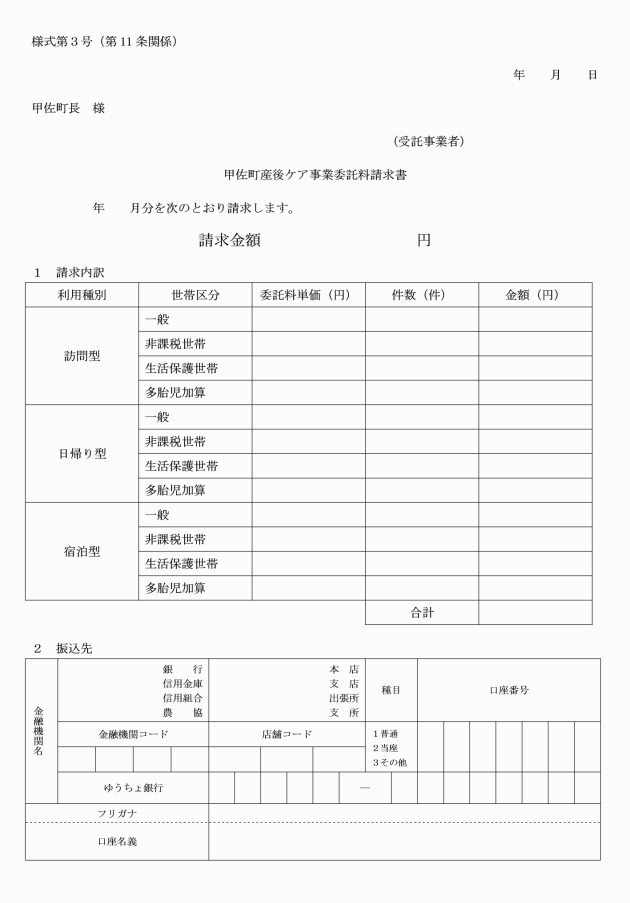

(委託料)

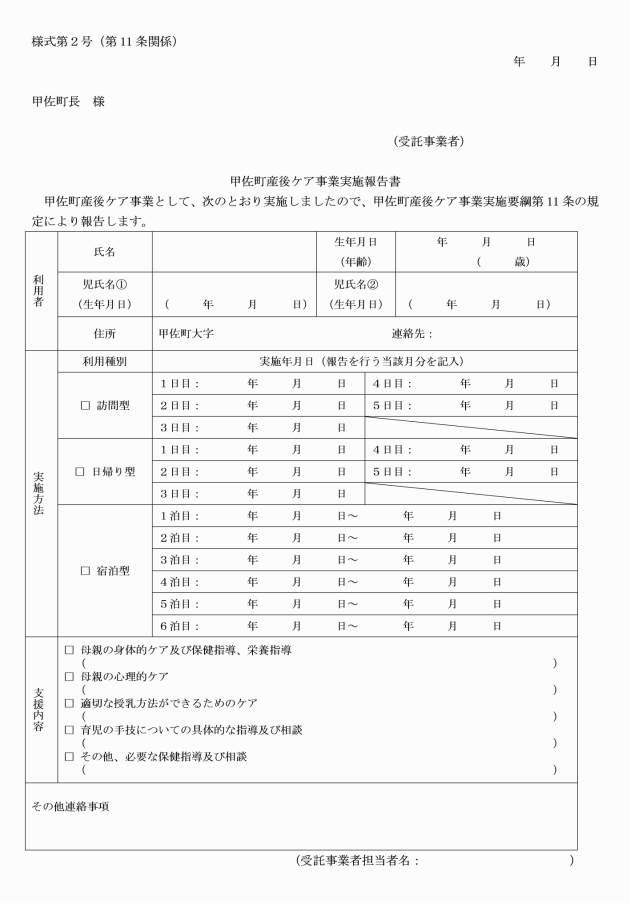

第9条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(令7告示77・旧第10条繰上)

(利用者負担金)

第10条 利用者の費用負担は別表のとおりとし、利用者は事業を利用した場合は、受託事業者に利用者負担金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業利用中のミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(令7告示77・旧第11条繰上・一部改正)

(令7告示77・旧第12条繰上・一部改正)

(令7告示77・旧第13条繰上)

(1) 事業者が発行した領収書

(2) 利用者カード

2 前項の規定による申請及び請求は、産後ケアを利用した日以後に行い、かつ、最後の利用日から起算して半年以内にこれを行わなければならない。

4 償還払の額は、町と受託事業者との間で締結している契約に基づく当該委託料(以下「基準費用」という。)と、実際の産後ケア利用料から第10条の利用者負担金を差し引いた金額(以下「申請額」という。)を比較して、少ない額とする。

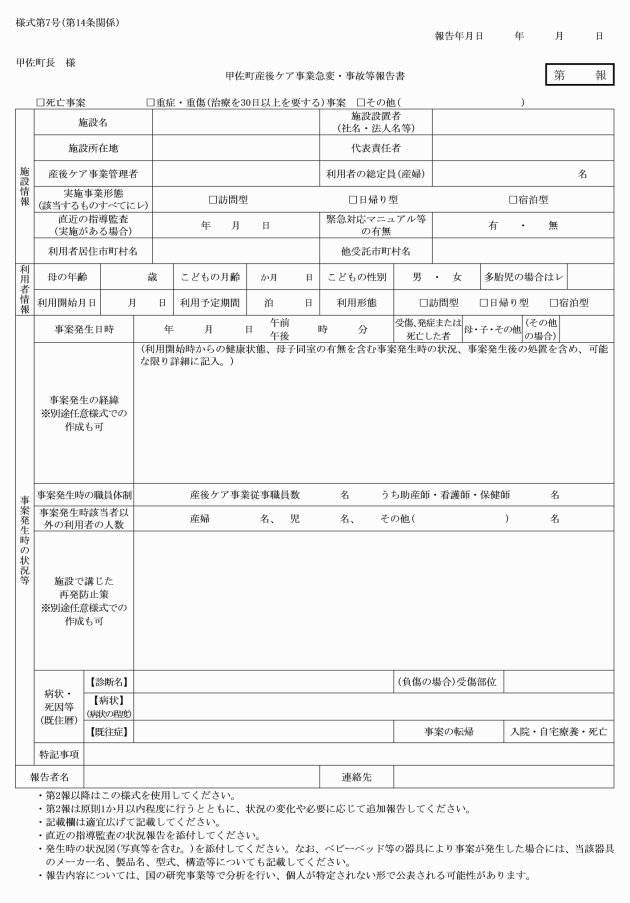

(令7告示77・旧第14条繰上・一部改正)

(安全管理)

第14条 受託事業者は、事業の実施に当たり、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意しなければならない。

(令7告示77・旧第15条繰上・一部改正)

(個人情報の保護)

第15条 受託事業者及び事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は事業の実施の目的以外の目的に利用してはならない。受託事業者又は事業に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

(令7告示77・旧第16条繰上)

(関係機関との連携)

第16条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(令7告示77・旧第17条繰上)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示77・旧第18条繰上)

附則

1 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

附則(令和7年告示第77号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日までに行われた利用の申請に係る行為については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令7告示77・一部改正)

利用種別 | 利用者負担金 | |

訪問型 | 一般 | 1,000円/1日 |

非課税世帯 | 500円/1日 | |

生活保護世帯 | 0円/1日 | |

多胎児加算(2人目以降の児) | 0円/1日 | |

日帰り型 | 一般 | 1,000円/1日 |

非課税世帯 | 500円/1日 | |

生活保護世帯 | 0円/1日 | |

多胎児加算(2人目以降の児) | 0円/1日 | |

宿泊型 | 一般 | 7,000円/1泊 |

非課税世帯 | 2,000円/1泊 | |

生活保護世帯 | 0円/1泊 | |

多胎児加算(2人目以降の児) | 0円/1泊 | |

※多胎児加算は、事業を利用する乳児が多胎児の場合に2人目以降の1人あたりの加算額

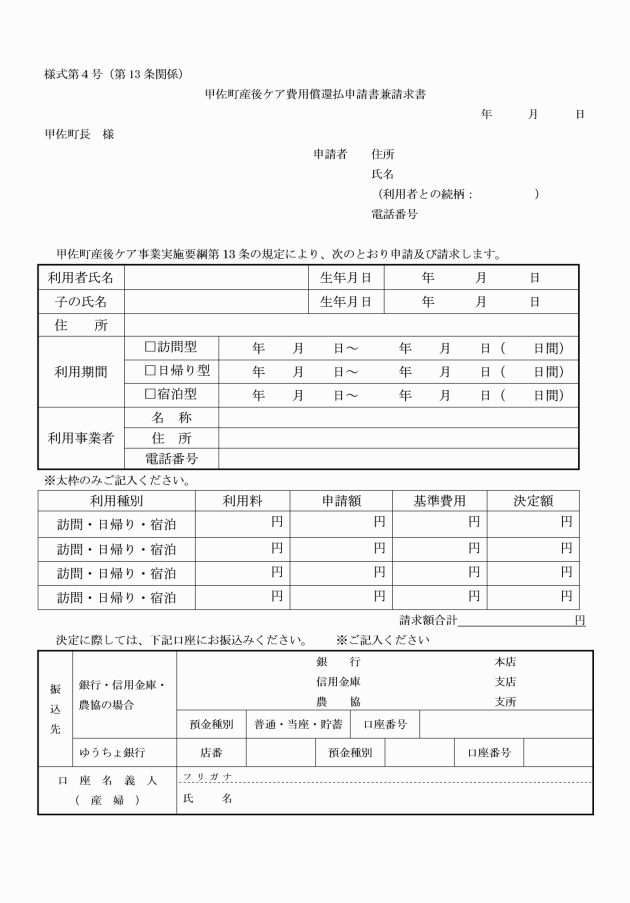

(令7告示77・旧様式第5号繰上・一部改正)

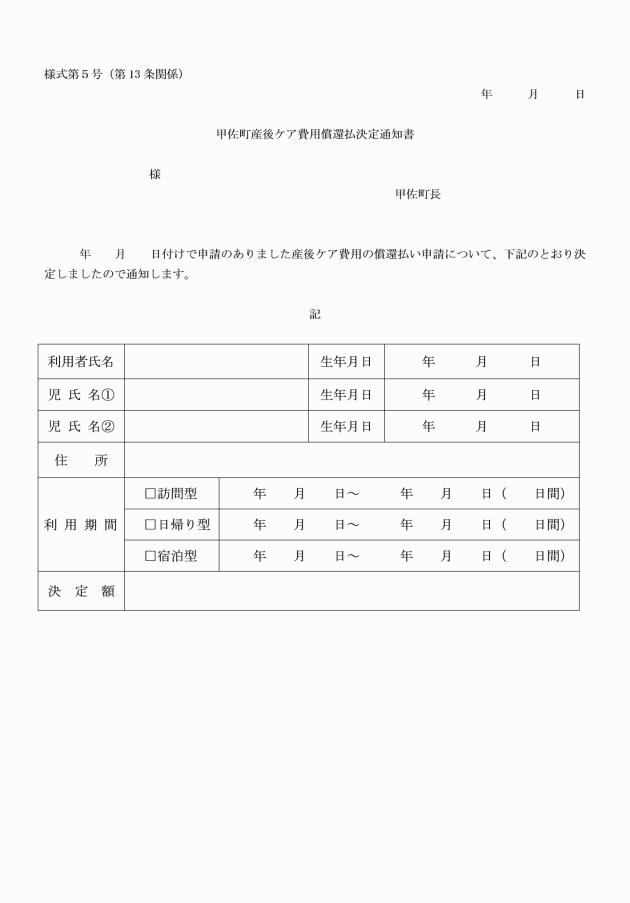

(令7告示77・旧様式第6号繰上・一部改正)

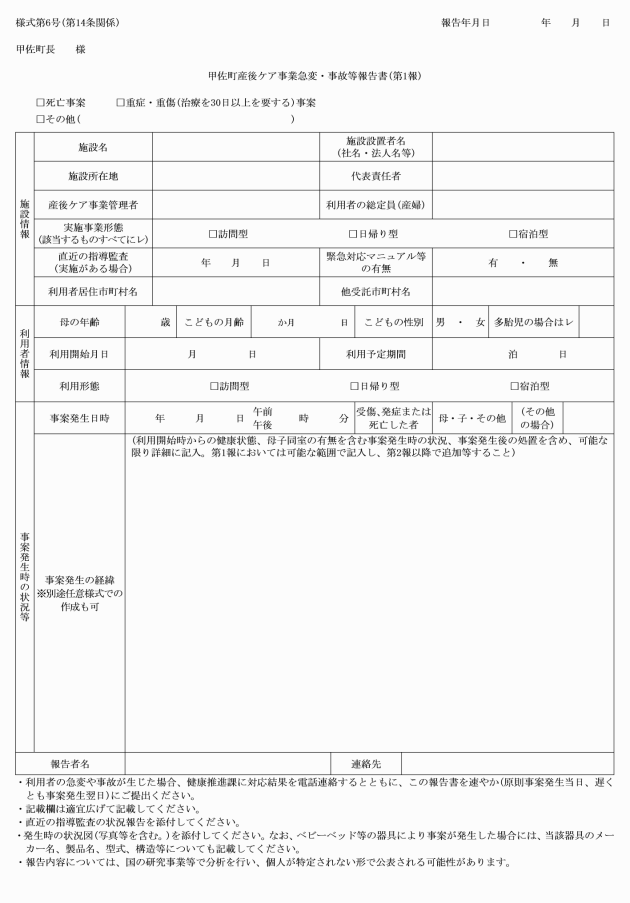

(令7告示77・旧様式第7号繰上・一部改正)

(令7告示77・旧様式第8号繰上・一部改正)

(令7告示77・旧様式第9号繰上・全改)

(令7告示77・追加)