○甲佐町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月24日

甲佐町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

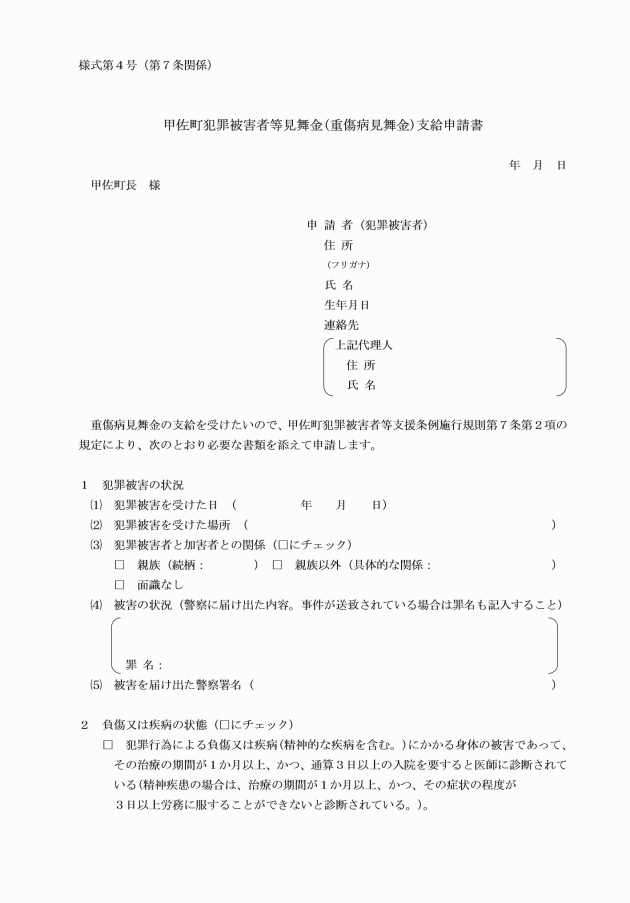

(4) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)にかかる身体の被害であって、その治療の期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう(当該疾病が精神疾患である場合は、治療の期間が1か月以上、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの。)。

(5) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

カ その他本町の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(総合支援窓口)

第3条 条例第6条第2項に規定する総合支援窓口(以下「窓口」という。)は、くらし安全推進室に設置するものとする。

2 窓口で相談を受ける職員は、犯罪被害者等支援に関する研修への参加等により能力の向上に努めるとともに、犯罪の態様や犯罪被害者等の状況に配慮して適切に対応しなければならない。

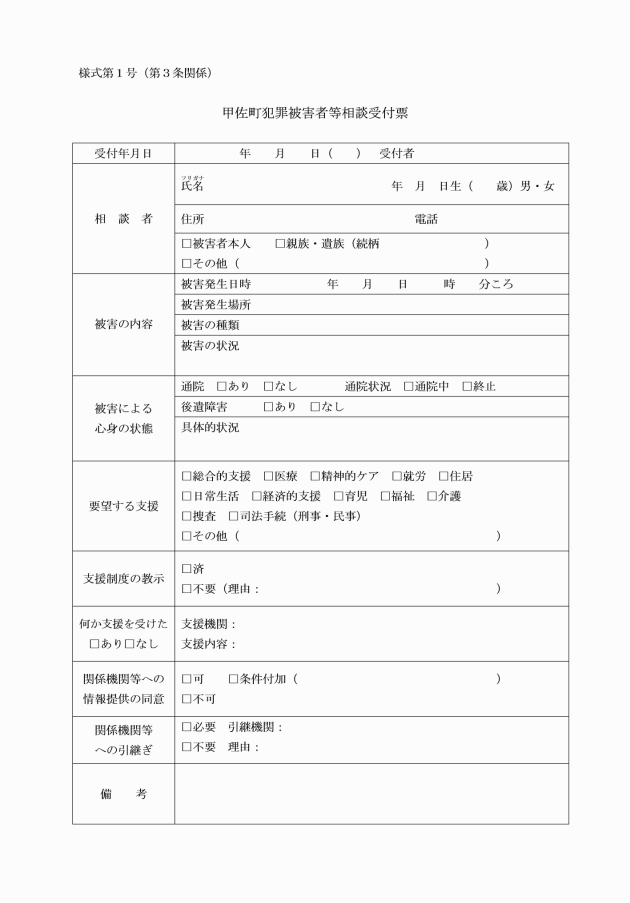

3 窓口で相談を受けた職員は、その内容を甲佐町犯罪被害者等相談受付票(様式第1号)に記録するものとする。

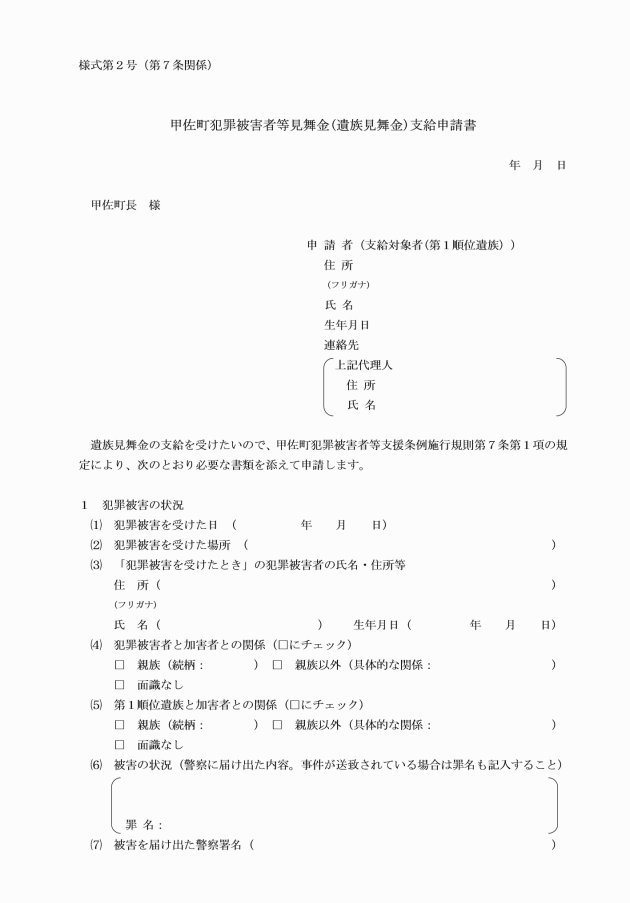

(1) 遺族見舞金

ア 支給額

30万円。ただし、既に次号に規定する重傷病見舞金を受給した者が、当該見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合は20万円を支給する。

イ 支給対象者

(2) 重傷病見舞金

ア 支給額

10万円

イ 支給対象者

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、犯罪被害を受けたときに町民であった者をいう。

(遺族の範囲及び順位)

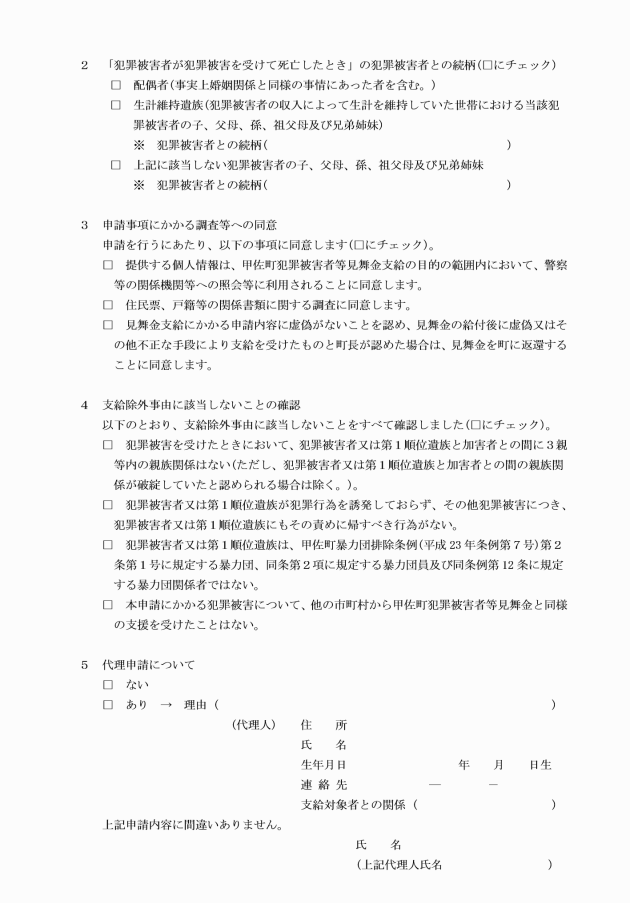

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚等」という。)にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

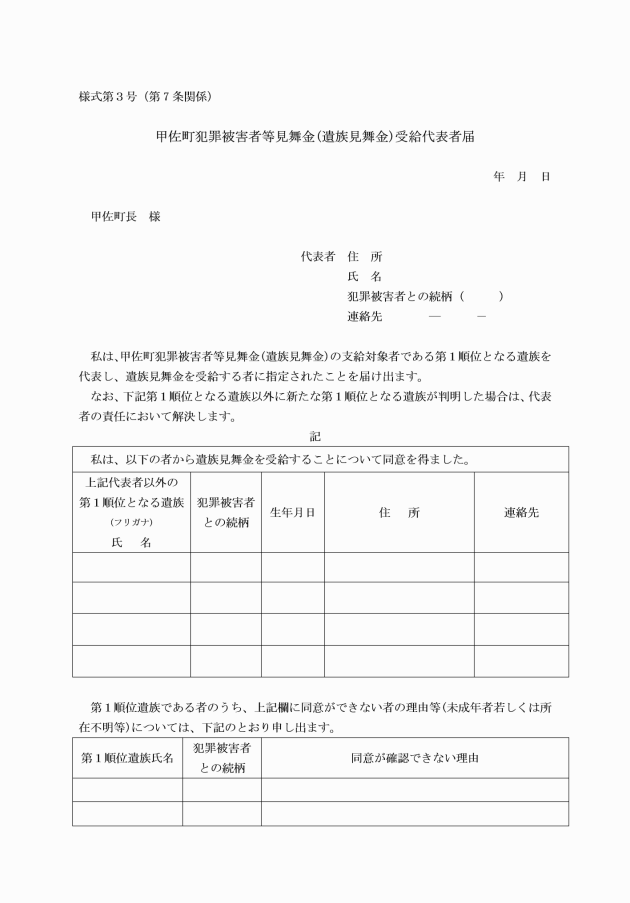

4 遺族見舞金の支給を受けるべき順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)が複数あるときは、当該遺族が協議して決めた代表者に当該見舞金を支給するものとする。

5 第1順位遺族が当該見舞金の支給申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は当該見舞金の支給申請をすることはできない。

6 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に当該犯罪被害者の死亡により遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(見舞金の支給の制限)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、見舞金を支給しないものとする。

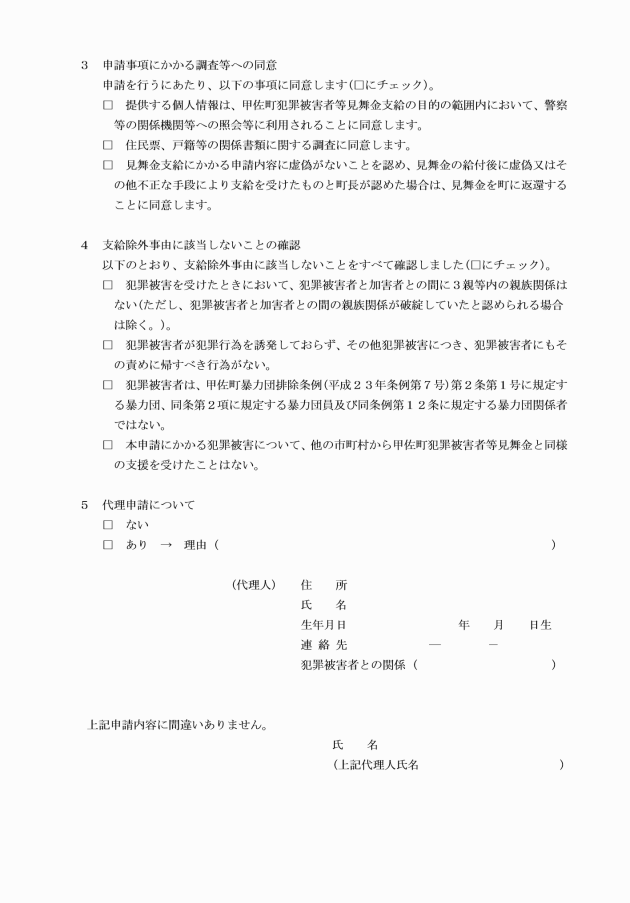

(1) 警察等の捜査機関に犯罪被害を受けたことが申告されておらず、犯罪行為が行われた事実が当該捜査機関への照会等により確認できない場合

(2) 犯罪被害を受けたときにおいて、犯罪被害者(重傷病見舞金を受けるべき者であって18歳未満であったものを除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であった者に限る。)と加害者との間に3親等内の親族関係(事実婚等を含む。以下「親族関係」という。)がある場合

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にもその責めに帰すべき行為があった場合

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、甲佐町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第12条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合

(5) 同一の犯罪被害について、他の市町村から見舞金の支給を受けたことがある場合

(6) その他見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

2 町長は、前項第2号の規定において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間の親族関係が破綻していたと認められる場合は、見舞金を支給することができるものとする。

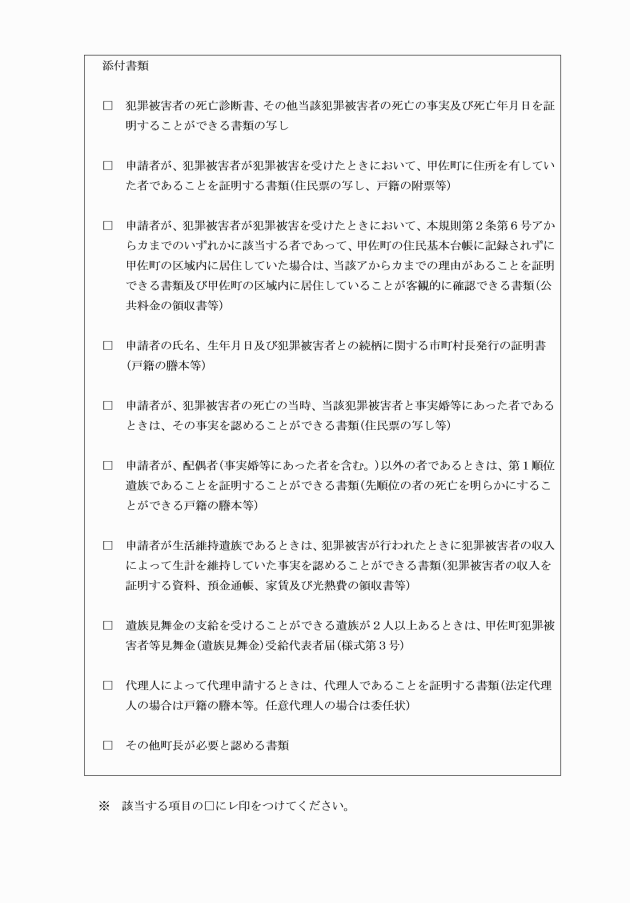

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類の写し

(2) 申請者が、犯罪被害者が犯罪被害を受けたときにおいて、甲佐町に住所を有している町民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(4) 申請者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長発行の証明書(戸籍の謄本等)

(5) 申請者が、犯罪被害者の死亡の当時、当該犯罪被害者と事実婚等にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し等)

(6) 申請者が、配偶者(事実婚等にあった者も含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の者の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本等)

(7) 申請者が第5条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪被害者が犯罪被害を受けたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、預金通帳、家賃及び光熱費の領収書等)

(9) その他町長が必要と認める書類

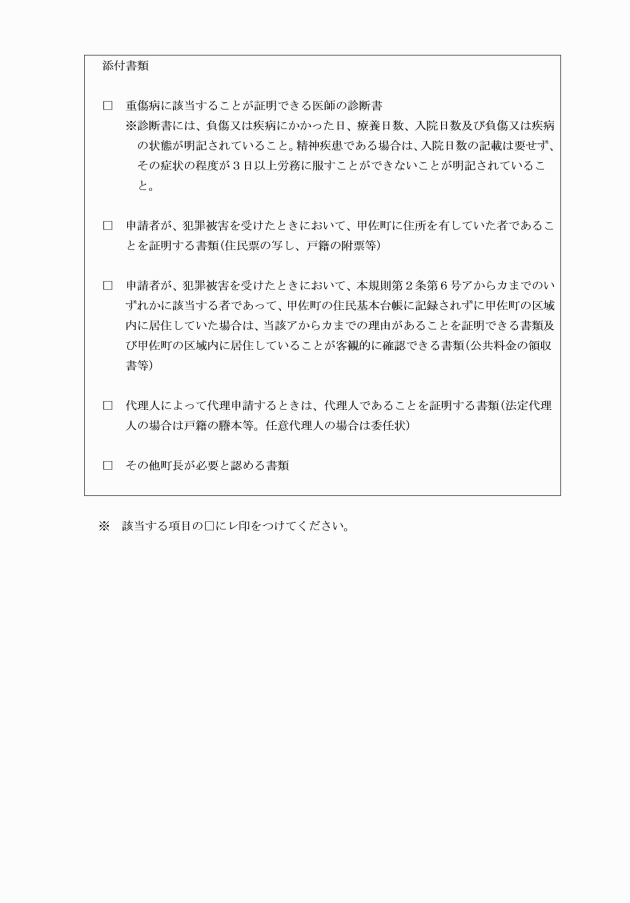

(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、負傷又は疾病の状態等が明記されている診断書。精神疾患である場合は、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができないことが明記されている診断書)

(2) 申請者が犯罪被害を受けたときにおいて、甲佐町に住所を有している町民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(見舞金支給の申請期限)

第8条 前条の規定による申請は、犯罪被害を知った日から1年を経過したときはすることができない。なお、重傷病見舞金の支給を受けた者が遺族見舞金の支給を受ける場合にあっても、犯罪被害者が死亡した日から1年を経過したときはすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、申請することができるものとする。

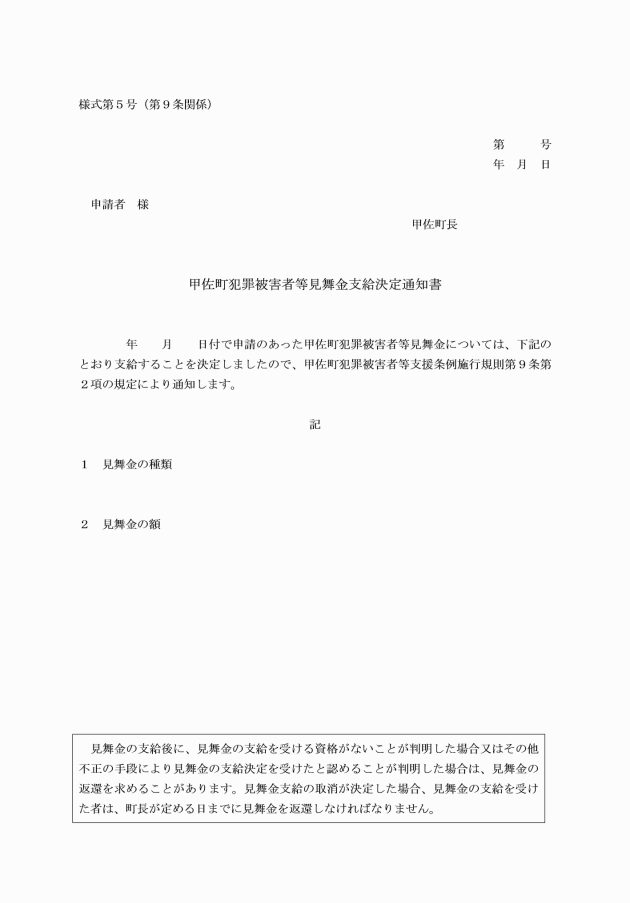

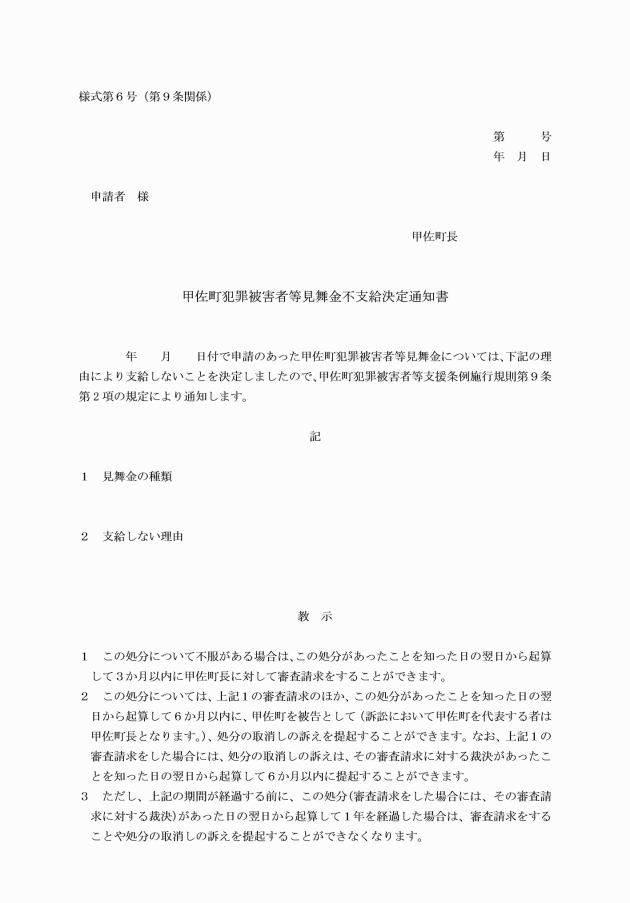

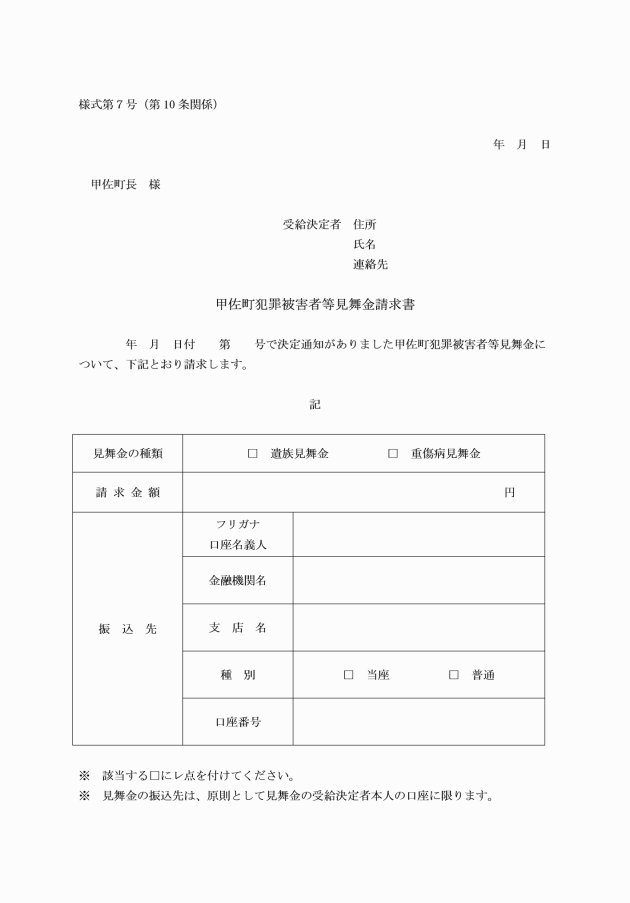

(見舞金支給の決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金支給の可否を決定するものとする。

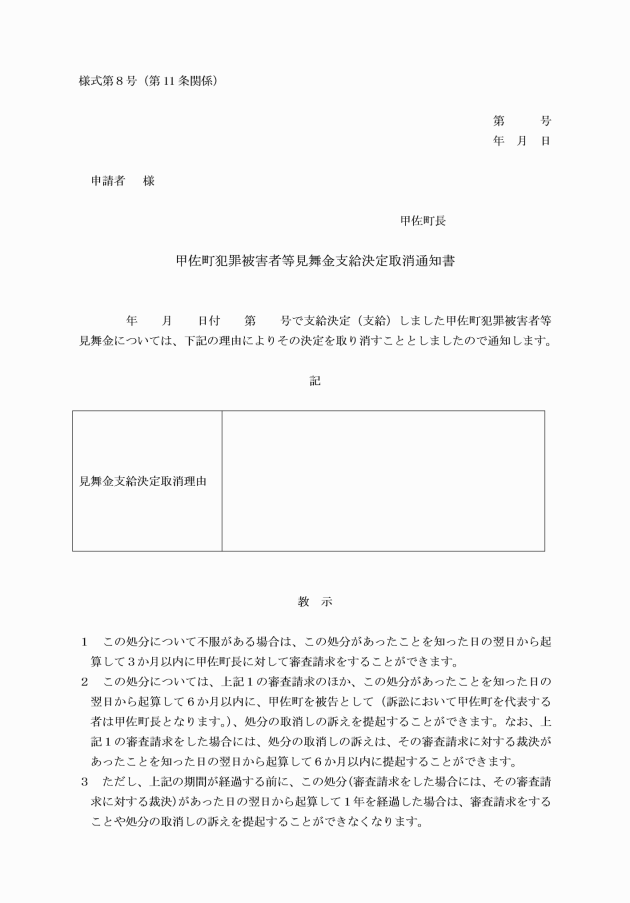

(1) 第6条各号に規定する見舞金の支給の制限に該当することが判明したとき

(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき

(見舞金の返還)

第12条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金の支給を受けた者は、町長が定める日までに見舞金を返還しなければならない。

(報告等)

第13条 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。

2 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、第9条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者に対し、報告を求め、及び必要な調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。