○甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和5年12月12日

甲佐町告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を促進するため、当該危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき熊本県建築基準条例(昭和46年熊本県条例第38号)で指定した災害危険区域

(2) 法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例で建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団が役員となっている団体及び暴力団密接関係者

(2) 町税等の滞納がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町長が別に定める事業計画に基づき危険住宅を移転する事業とする。

2 補助事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 危険住宅の除却を行うものであること。

(2) 危険住宅の除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

(3) 第2条各号に規定する区域外に移転すること。

(4) 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合すること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受けるときは、当該補助対象経費から他の制度による補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

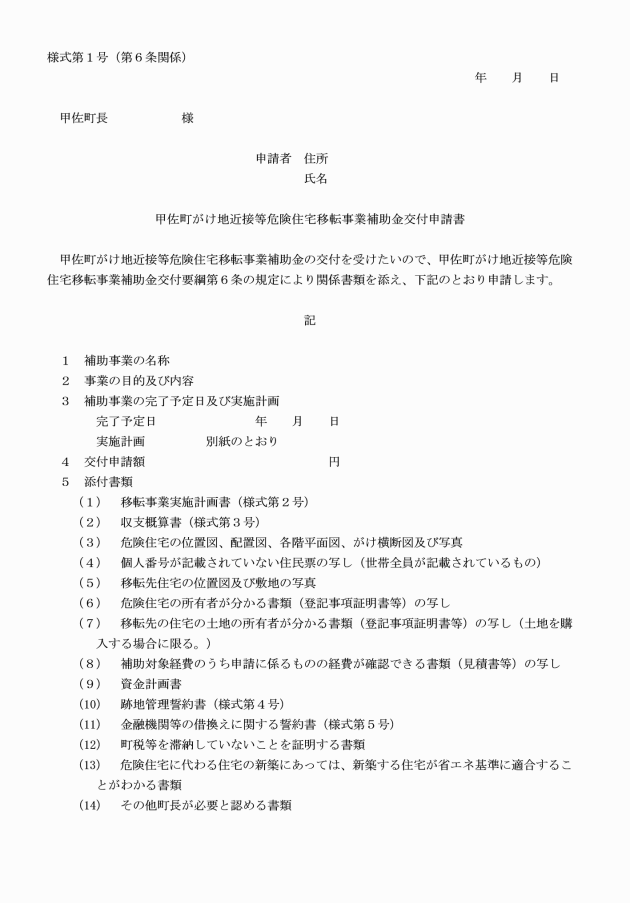

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

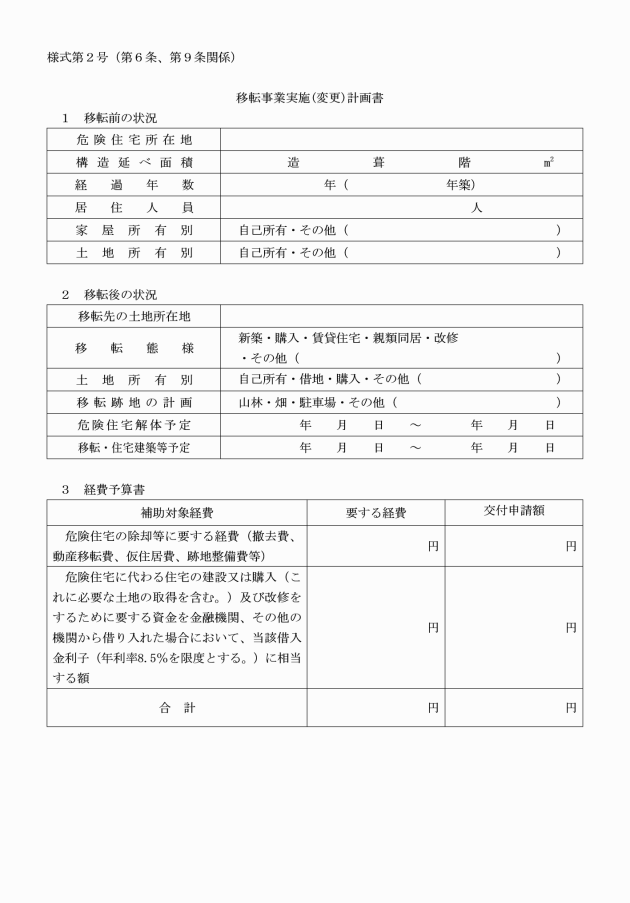

(1) 移転事業実施計画書(様式第2号)

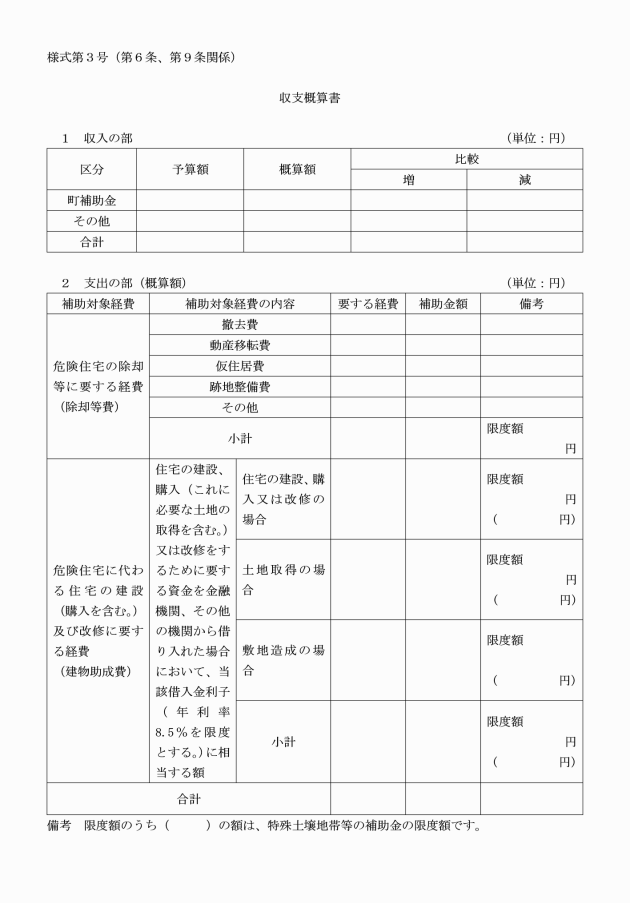

(2) 収支概算書(様式第3号)

(3) 危険住宅の位置図、配置図、各階平面図、がけ横断図及び写真

(4) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が記載されていない住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)

(5) 移転先住宅の位置図及び敷地の写真

(6) 危険住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書等)の写し

(7) 移転先の住宅の土地の所有者が分かる書類(登記事項証明書等)の写し(土地を購入する場合に限る。)

(8) 補助対象経費のうち申請に係るものの経費が確認できる書類(見積書等)の写し

(9) 資金計画書

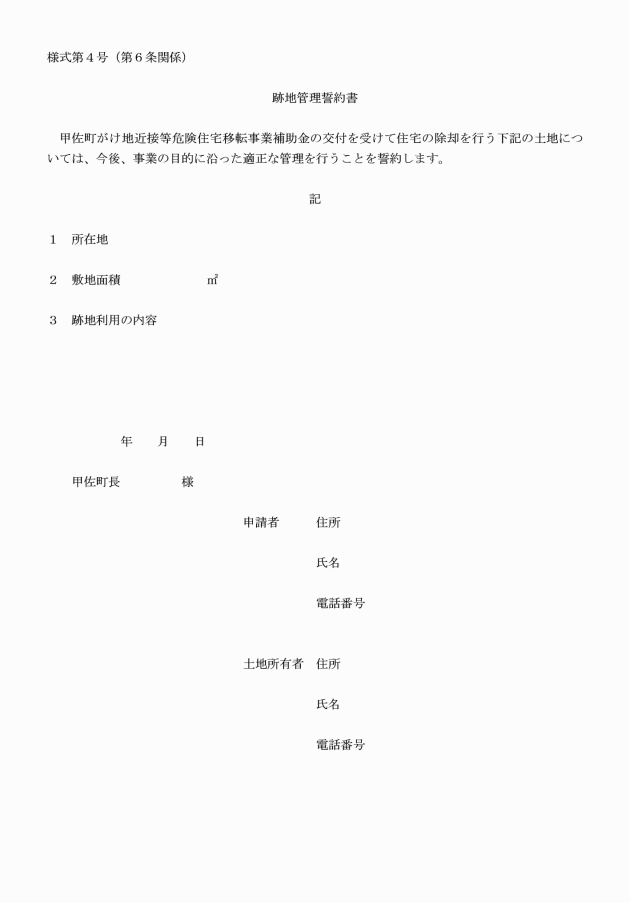

(10) 跡地管理誓約書(様式第4号)

(11) 金融機関等の借換えに関する誓約書(様式第5号)

(12) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(13) 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築にあっては、新築する住宅が省エネ基準に適合する住宅であることがわかる書類

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付すものとする。

(1) この要綱を遵守すること。

(2) この要綱に違反したときは、この決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがあること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町に報告してその指示を受けること。

(4) 危険住宅除却後の跡地について、適正な管理を行うこと。

(契約締結及び補助事業着手届)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は当該補助金の交付決定後、補助事業に係る契約を締結し、当該事業に着手するものとする。

(1) 甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施変更計画書(様式第2号)

(3) 収支概算書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助事業の休止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を休止、又は廃止しようとするときは、遅滞なく甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業休止(廃止)届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による休止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了することが困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第11条 補助事業者は、補助事業が補助事業完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業完了期日変更報告書(様式第11号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第14条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに甲佐町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

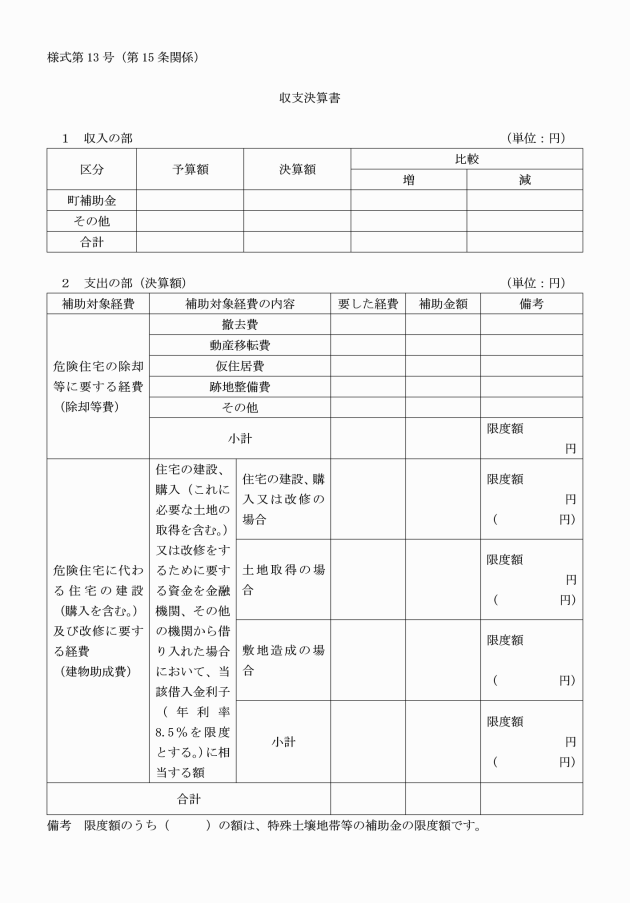

(1) 収支決算書(様式第13号)

(2) 危険住宅の除却後の写真

(3) 移転先の住宅の位置図、配置図、各階平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類(領収書等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

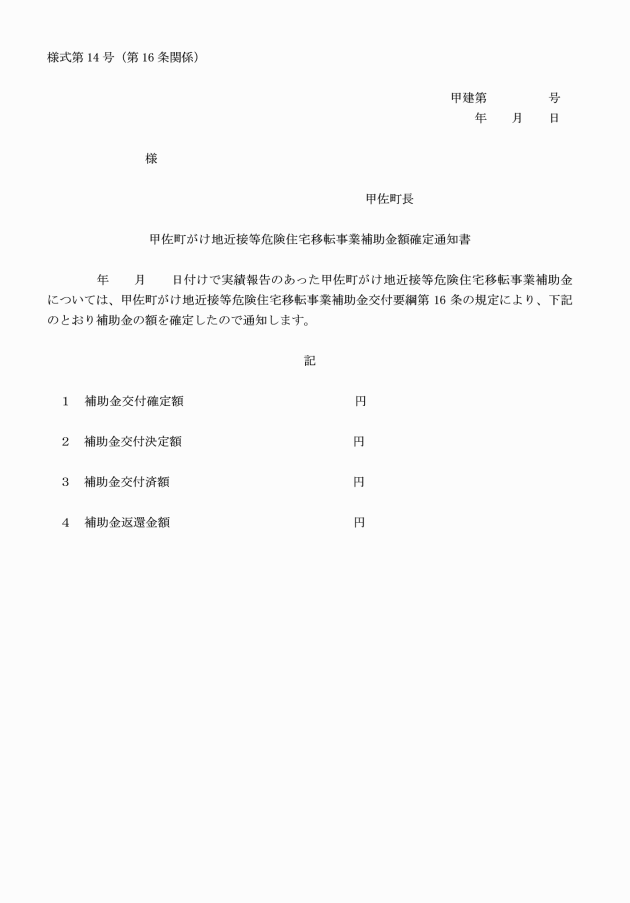

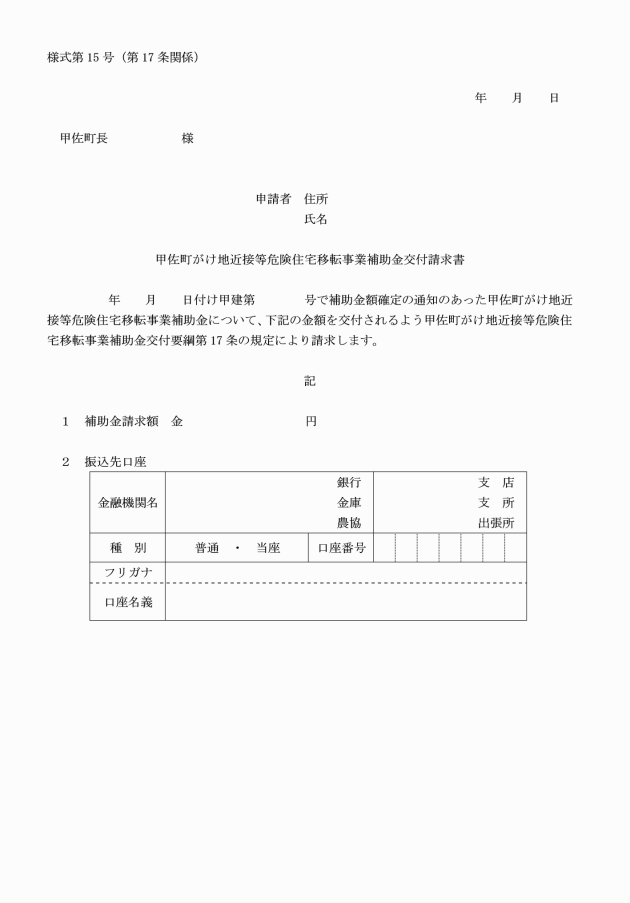

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

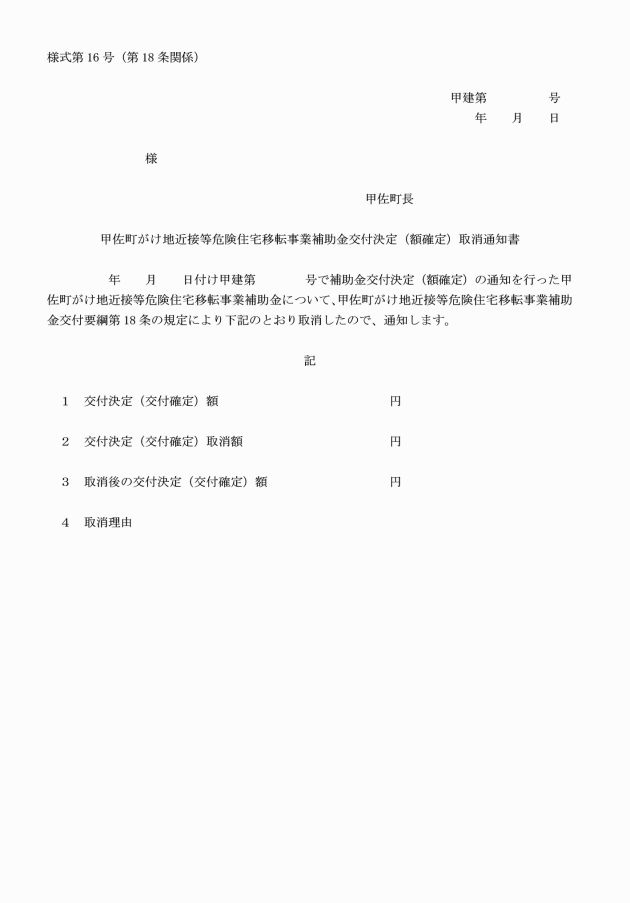

第18条 町長は、補助事業者又は土地所有者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対する補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

(跡地の管理)

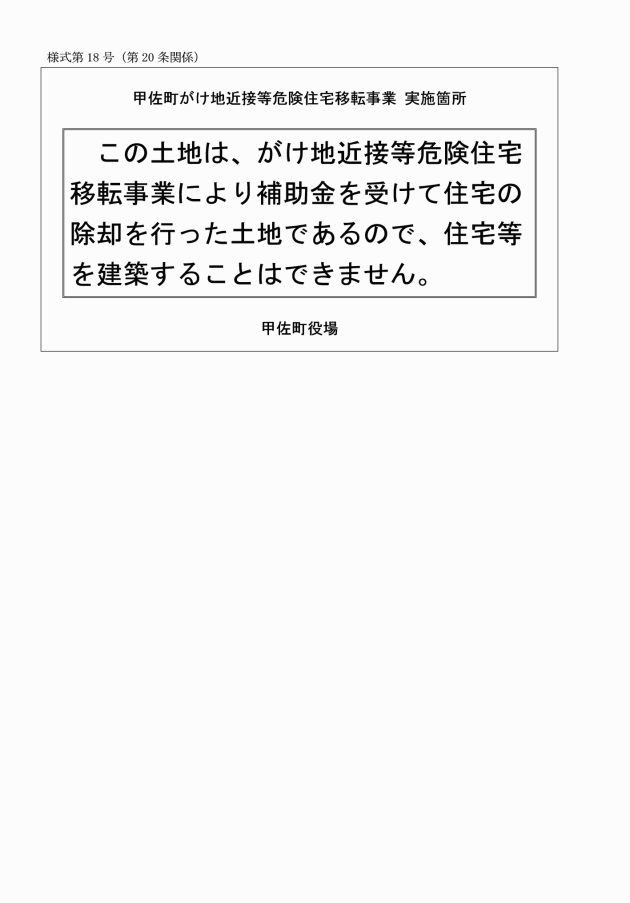

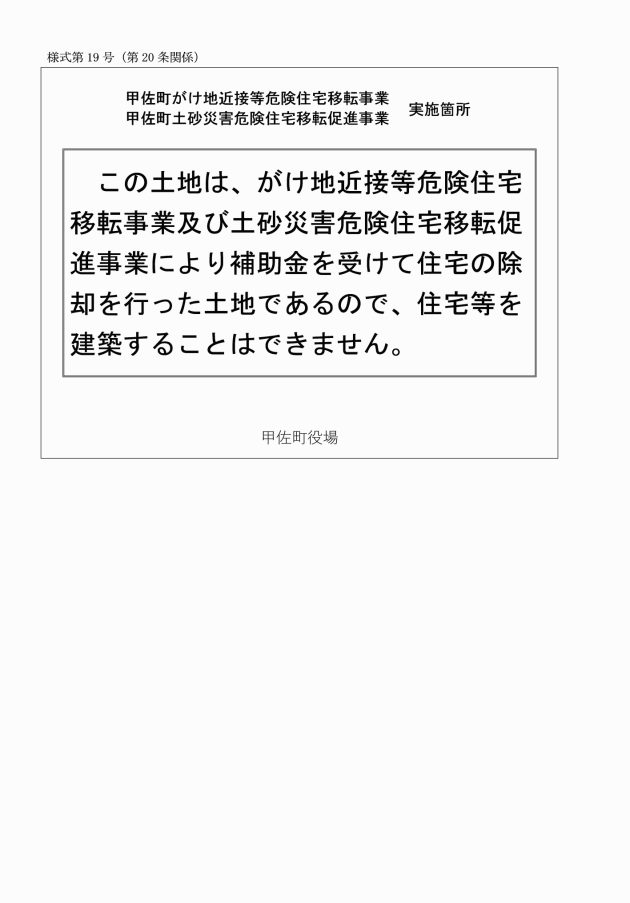

第20条 町長は、がけ地近接等危険住宅除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(本事業を単独で実施した場合は様式第18号、本事業と甲佐町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項(平成28年甲佐町告示第22号)に基づく事業を併用して実施した場合は様式第19号)を行うものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年12月12日から施行する。

附則(令和6年告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第113号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6告示5・令6告示113・一部改正)

補助対象経費及び補助金の額

補助対象経費 | 補助額 |

危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等) | 危険住宅の撤去費については1戸当たり補助金を受けようとする年度において国が定める「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により算出した除去工事費を限度とし、その他除去等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり97万5千円を限度とする。 |

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。 |