○甲佐町住宅地開発行為指導要綱

平成29年3月28日

甲佐町告示第36号

甲佐町開発行為等指導要綱(平成26年甲佐町告示第54号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 開発行為の計画及び設計基準(第13条―第19条)

第3章 開発行為の協議申請等(第20条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、甲佐町の美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な住環境が町民の貴重な財産であることの認識のもとに、開発行為の規制と誘導に関し基本的な事項を定めることにより町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

(1) 開発行為 住宅の建築に供する目的で行う区画形質の変更及び土地の現状変更をいう。

(2) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(3) 事業者 開発行為に関する工事の請負契約の発注者、又は請負契約によらないで自らその工事を施工する者をいう。

(4) 工事施工者 開発行為に関する工事の請負者、又は自らその工事を施工する者をいう。

(5) 開発区域 開発行為を行う土地の区域(ただし、農地にあっては農地法の許可を受けて行う区域)をいう。

(6) 公共及び公益施設 道路、公園、上水道、河川、水路、消防、教育、交通安全、清掃、その他の公共公益の用に供する施設をいう。

(7) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定めるものをいう。

(令6告示108・一部改正)

(適用の範囲)

第3条 この要綱は、次の各号におけるいずれかの場合の開発行為に適用する。

(1) 自己の居住用以外の住宅を建築する目的の開発行為で、開発区域の面積が1,000m2以上の開発行為(1,000m2未満であっても、隣接して行う開発が一体的なもので、合算して面積が1,000m2以上となる場合も含む。)

(2) その他、町長が特に必要と認める開発行為

(令6告示108・一部改正)

(適用の除外)

第4条 この要綱は、国、県、町及びこれに準ずる公共的団体が行う開発行為については適用を除外することができる。

(利害関係者の同意)

第5条 事業者は、開発行為を施行しようとする場合には、その開発事業について周辺の地域住民の理解と協力を得、意見を尊重しなければならない。併せて次の各号に掲げる利害関係者の同意を得るように努めるものとする。

(1) 関係行政区

(2) 排水により影響を受けると認められる放流先の直近の水利組合等

(3) その他、町長が特に影響を受けると認める者

(公共及び公益施設の整備)

第6条 事業者は、開発区域内及び開発区域外において新設又は改良移転を必要とする公共及び公益施設については、施設管理者等との協議を経て、原則として自ら必要な用地を確保し、かつ、自らの責任において整備しなければならない。

(公共事業の協力)

第7条 事業者は、開発区域内で国、県、町又はこれに準ずる団体等が実施する土地利用に関する施策又は公共事業に協力しなければならない。

(損害の補償等)

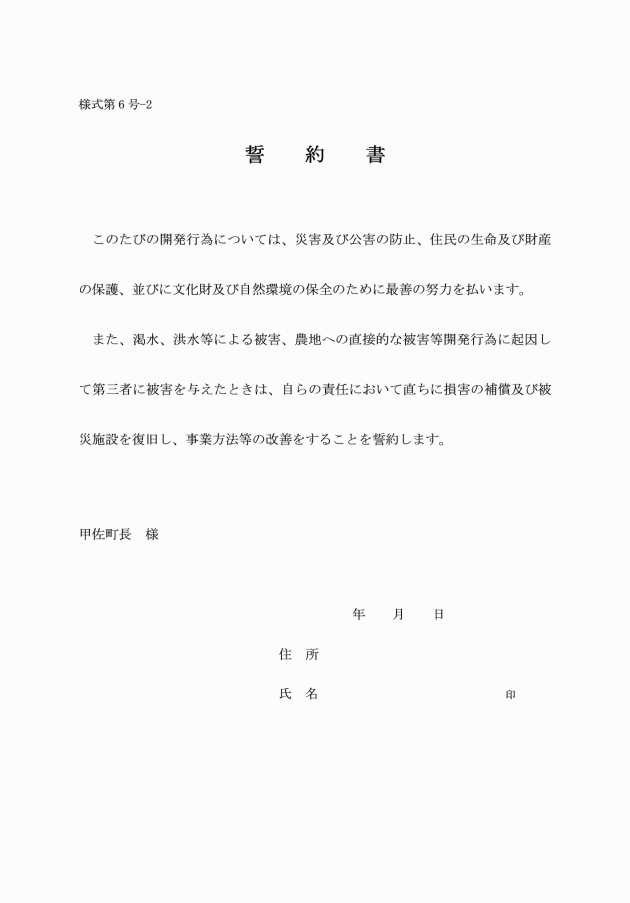

第8条 事業者は、開発行為による災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護、並びに文化財及び自然環境の保全のために最善の努力を払い、併せて渇水、洪水等による被害、農地への直接的な被害等開発行為に起因して第三者に被害を与えたときは、自らの責任において直ちに損害の補償及び被災施設を復旧し、事業方法等の改善をしなければならない。

(建築協定)

第9条 事業者は、原則として町と話合いの上、建築協定を結ぶこととする。

(令6告示108・一部改正)

(自然との調和)

第10条 事業者は、開発行為の計画及び施工にあたり、豊かな自然環境を保全する町の施策を理解し、かつ周辺環境の保護及び保全に十分配慮し、あわせて積極的に緑地、植林地等を配置し、植生の回復等のために適切な措置をとらなければならない。

(法令等の遵守)

第11条 事業者は、開発行為にあたり関係する個別の法令等を遵守しなければならない。

(支援)

第12条 町長は、この要綱に従って行われる開発行為等には、その事業の一部において支援することができる。

第2章 開発行為の計画及び設計基準

(開発行為の計画制限区域)

第13条 事業者は、次の各号に掲げる地域を含まないよう開発行為に関する計画を策定しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には町長と協議することができる。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第55号)による農用地区域

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)による保安林、保安施設地区及び予定地域

(3) 上水道、簡易水道等の水源に影響を及ぼすおそれのある区域

(4) その他、町長が特に必要と認める区域

(宅地開発の面積基準)

第14条 宅地開発を行う事業者は、宅地1区画の面積を230m2以上としなければならない。(ただし、農地転用を行って宅地開発を行う場合は500m2以内とする。)

(令6告示108・一部改正)

(建築物の高さの制限)

第15条 事業者は、開発行為により建築物を建築しようとする場合は、建築物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号)は12mを超えないようにしなければならない。ただし、住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと町長が認めた場合においてはこの限りでない。

(令6告示108・一部改正)

(建築物等の外観等の制限)

第16条 事業者は、開発行為により住宅を建築する場合は、周辺の環境と調和した住宅及び工作物を建築するように努めなければならない。

(令6告示108・一部改正)

(開発行為の計画基準)

第17条 事業者は、開発行為に関する計画を策定しようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するように計画し実行しなければならない。

(1) 一般基準

ア 国、県、町の策定に係わる土地利用計画等に関する各種計画に適合し、かつ地域の公共の福祉に資するものであること。

イ 開発区域の周囲に道路や里道及び河川や水路がある場合は、将来の公共的利用のための空地を確保しておくこと。

(2) 技術基準

ア 防災施設 がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水その他の災害の防止について必要な措置を講じ、治山、治水及び水源のかん養に支障を及ぼさないものであること。

イ 道路

(ア) 開発区域内道路の道路幅員は6m以上(小区間で通行上支障がない場合は4m以上であること。)を有し、区域外の既設道路(車両及び歩行者の通行、離合に支障のない道路であること。)と適切に接続させ道路交通の円滑な処理が行えるとともに、道路勾配その他の構造が道路交通の安全確保上問題がないものとすること。

(イ) 開発区域以外の既設道路との取り付け道路(車両及び歩行者の通行、離合に支障のない道路であること。)を確保し、交通安全上及び災害防止の観点から問題を生じないようにすること。

ウ 公園 公園は、開発区域の規模、用途、環境等に応じ適切に配慮され利用者の有効な利用が確保される場所に設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園が存する場合等、開発区域の周辺の状況及び敷地の配置に勘案して特に必要がないと認められる場合はこの限りでない。

エ ごみ収集所 開発区域内には、ごみ収集の円滑を図るため適当な場所にごみ収集所を確保(15戸~20戸に一か所)して衛生上支障がないよう措置すること。

オ 河川及び水路 開発区域内及び開発区域外の河川及び水路の改修整備並びに流量調節施設(調節池)の施工を行う場合は、関係法令の定めるところにより計画し事前に監督官庁及び町長と協議の上その指示に従うこと。

カ 排水処理

(ア) 開発区域内の排水施設は原則として雨水と汚水とを別々に処理することとし、雨水については可能な限り地下浸透に努め、放流先が確保できない場合は、すべて開発区域内で処理すること。

(イ) し尿及び生活雑排水を浄化槽により処理する場合は、合併による3次処理を行った後、水路等に放流すること。

キ 消防用施設 消防水利の基準(昭和39年12月消防庁告示第7号)により消防に必要な水利施設を有すること。

ク 水道水源 水道水源の周辺開発など何らかの影響を及ぼすと思われる開発行為については、「水源の清潔保持」のための適切な防止策が講じられていること。

ケ 給水施設

(ア) 給水区域外で開発行為を行う場合は既存の飲料水その他の生活用水、農業用水等の措置に支障を来さないよう能力及び構造を有すること。

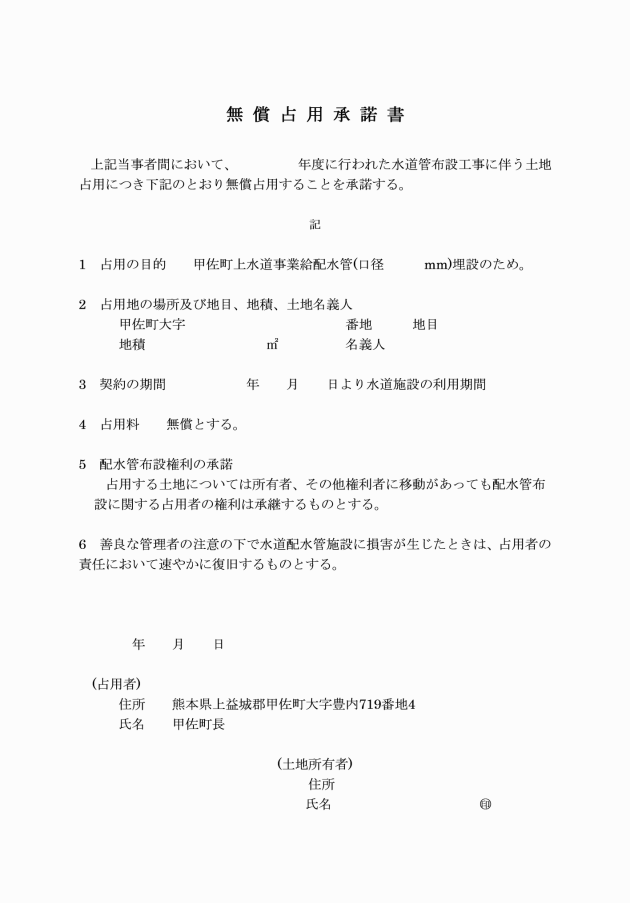

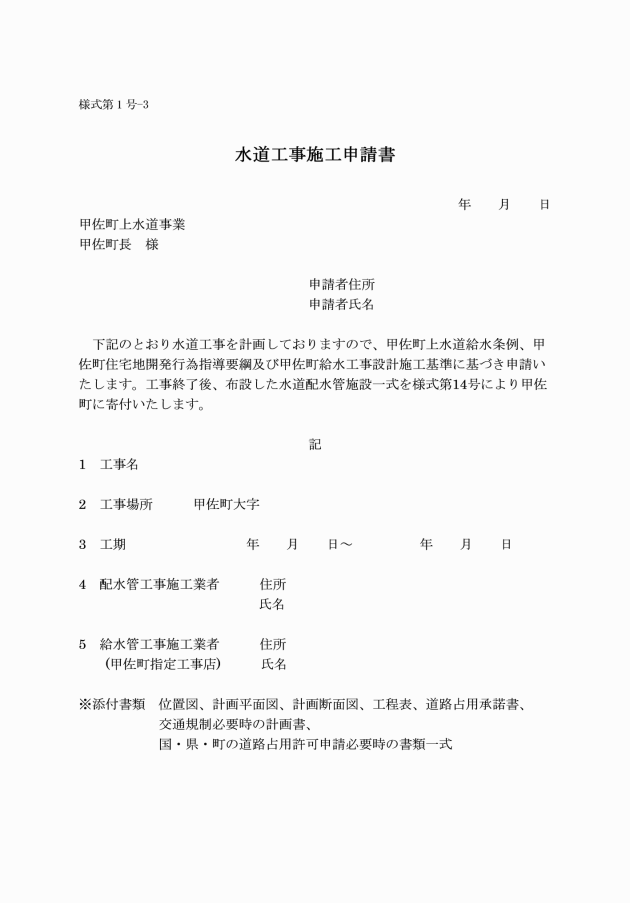

(イ) 給水区域内で開発行為を行う場合、甲佐町上水道給水条例の規定により給水施設を施工すること。

コ 自然環境の保護及び保全 開発区域内において積極的に緑化対策を講じ、あわせて自然環境を保護及び保全する対策を講ずること。

サ 法面の修景

(ア) 開発区域内の擁壁、又は擁壁で覆われないがけ及び法面は、石張り、芝張り等の修景を施すこと。

(イ) 切土、盛土による法面の直高は、最大5mを超えないこと。5mを超える法面が発生する場合は幅1m以上の小段を設けること。

シ 農地の保全 開発区域外の周辺農地に被害を及ぼすことのないように対策を講ずること。

ス 安全対策 開発区域内及び開発区域外周辺の道路又は水路は、危険のないような設計をするとともに安全対策施設が措置されていること。また、円滑な通行を確保するため原則として電柱等の道路の占用は認めないものとする。

セ 日照の確保 住宅の建築に際し隣接地等に日照が十分に確保されるように計画されていること。

ソ 電波障害 開発行為により電波障害が生じたときはこれを防止するため必要な施設を事業者の負担で設置し、かつ維持管理においても事業者の責任において行うこと。

タ 公害防止

(ア) 開発行為により公害が発生し、また発生するおそれがある場合は、工事を中止しその原因を除去すること。

(イ) 開発行為が完了した後に公害が発生し、その原因が当該開発行為によると認められる場合は、事業者の負担で補償、及び改善を行うこと。

チ 防犯 開発区域内に必要に応じて防犯灯等の対策を講ずること。

ツ 集会施設 集会施設については、原則として計画戸数50戸以上に1か所とし、そのための用地を確保すること。なお、配置については公園に隣接するものとする。

テ 文化財保護

(ア) 文化財については、開発行為の施工に際し事前に町教育委員会と協議し、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発事業を行う場合には、文化財保護法に基づく所定の手続きを経なければならない。なお、埋蔵文化財包蔵地の周辺において、開発行為を行う場合にも、事前に町教育委員会と協議すること。

(イ) 前項のほか、開発行為に伴い埋蔵文化財が出土した時は直ちに工事を中止し、その現状を変えることなく、町教育委員会と協議するとともに、文化財保護法に基づく所定の手続きを行うこと。

ト 事業者の能力等 事業者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があり、あわせて土地の形状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。

(令6告示108・旧第18条繰上・一部改正)

(開発行為設計基準)

第18条 開発行為に関する設計は前条に定める基準のほか、別に定める開発行為設計基準に適合するものでなければならない。

2 前項の基準に定める以外の基準については、関係法令等の定めるところにより監督官庁及び町長の指示するところによる。

(令6告示108・旧第19条繰上・一部改正)

2 前項の計画基準の緩和等を行う場合町長は、地域の整備計画の内容を関係住民に公表し意見を公聴することを自ら課するものとする。

(令6告示108・旧第20条繰上)

第3章 開発行為の協議申請等

(事業計画の事前協議)

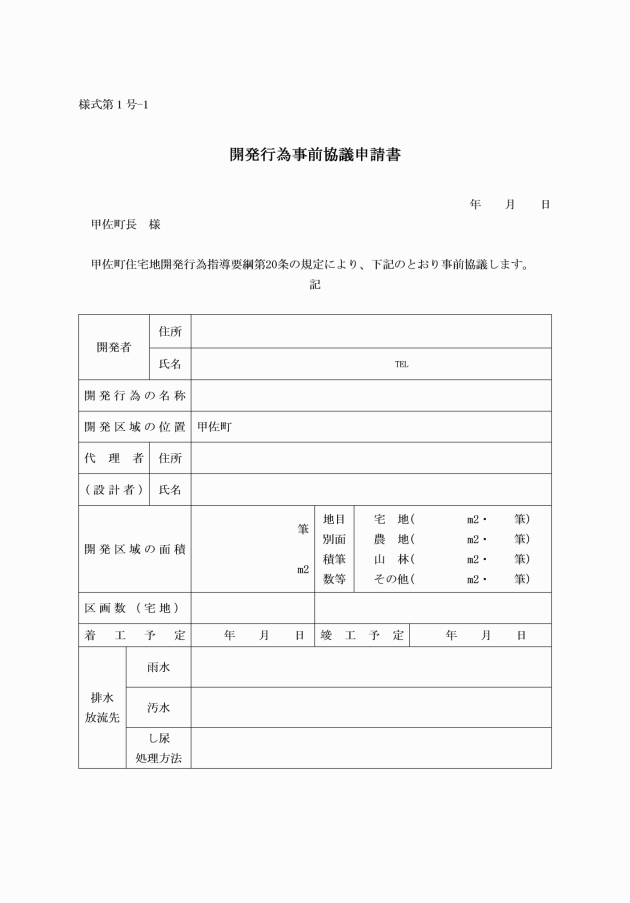

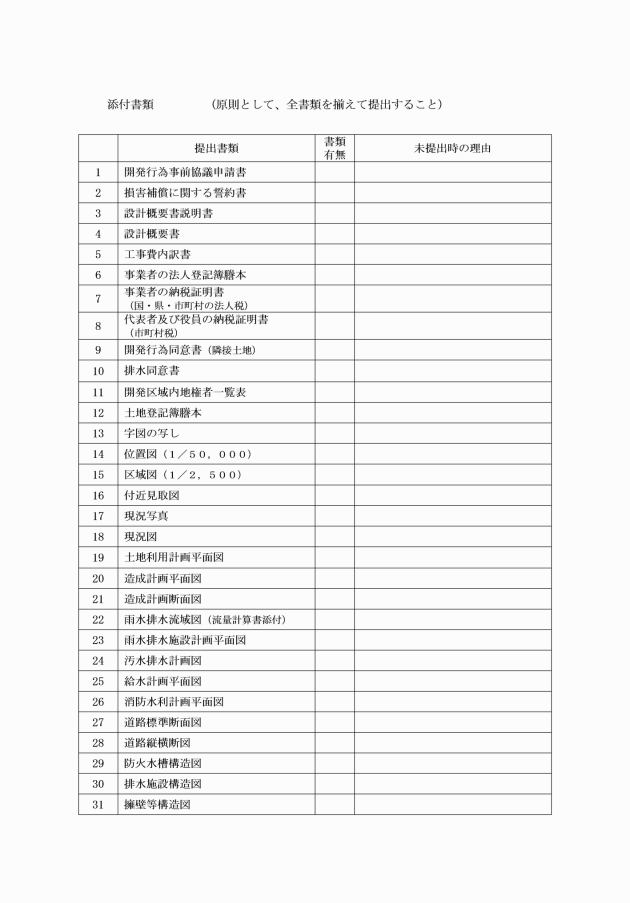

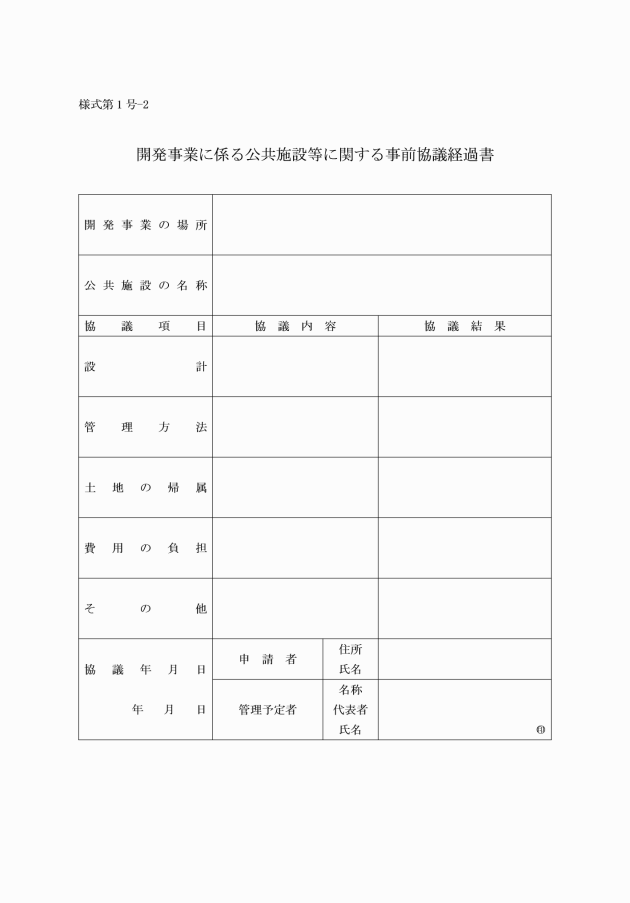

第20条 事業者は、開発行為の計画をしようとするときは、あらかじめ当該計画がこの要綱の趣旨に適合するかどうか事前に町長と協議しなければならない。

3 甲佐町上水道給水区域内で水道工事を施工する場合は、水道工事施工申請書(様式第1号―3)を提出しなければならない。

4 農地を転用する場合にあっては、農地法の許可が見込まれること。

(令6告示108・旧第21条繰上・一部改正)

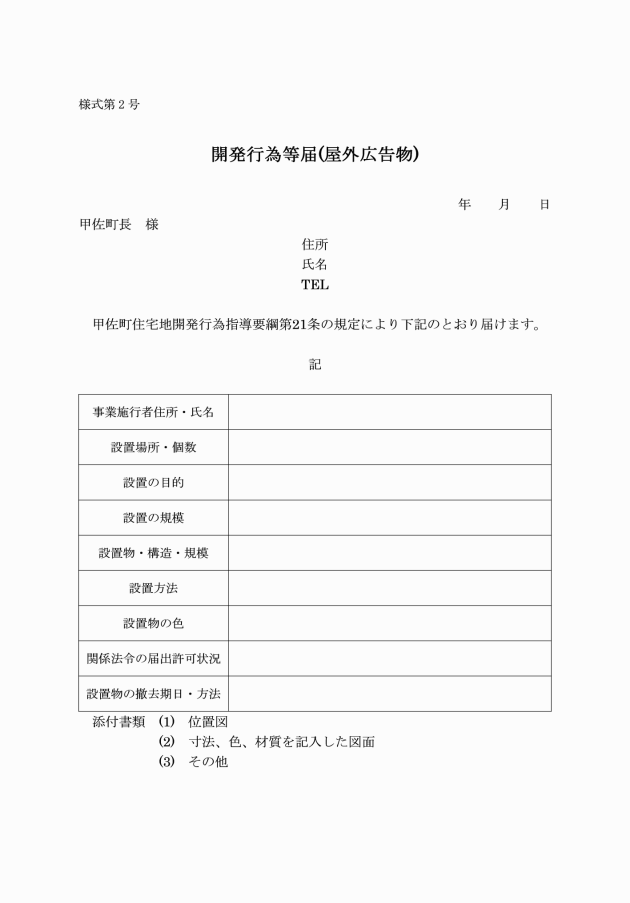

(1) 屋外広告物の設置(自家用広告物を除く)

(2) 熊本県景観条例第7条の指定地域においては、同条例第9条を準用する。

(3) 熊本県景観条例に基づく届出を必要とするものは、町へも届出を行うこと。

(令6告示108・旧第22条繰上・一部改正)

(審査及び指導等)

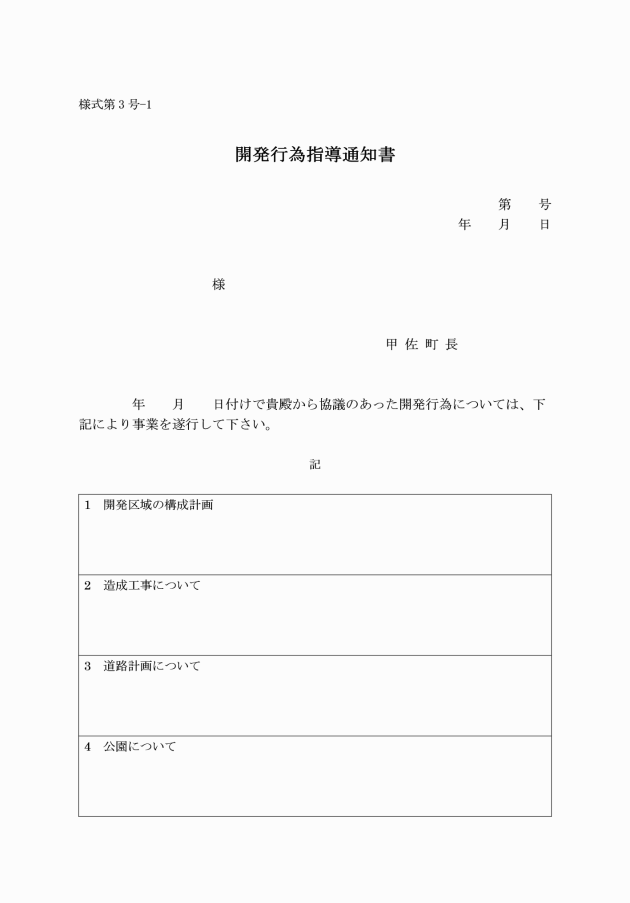

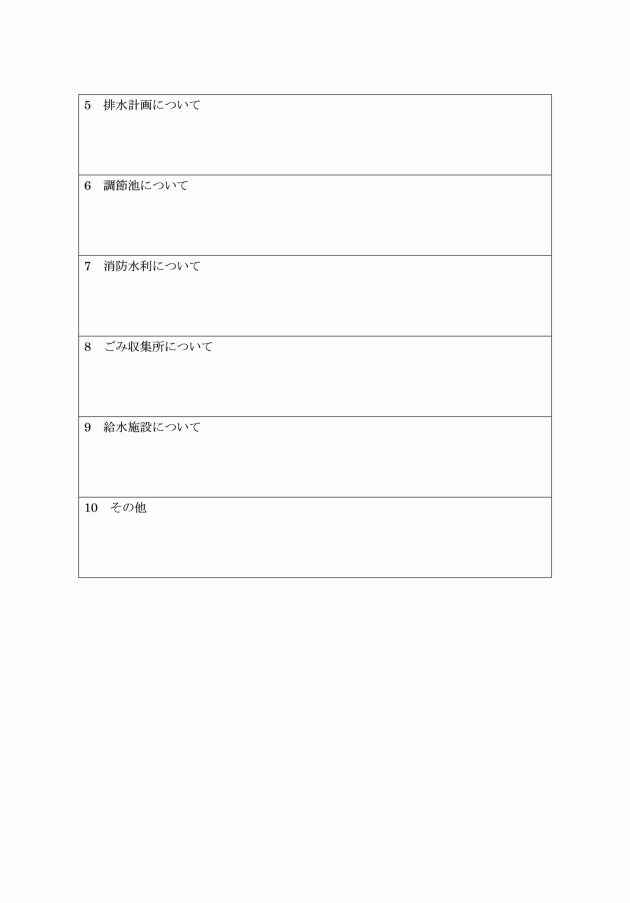

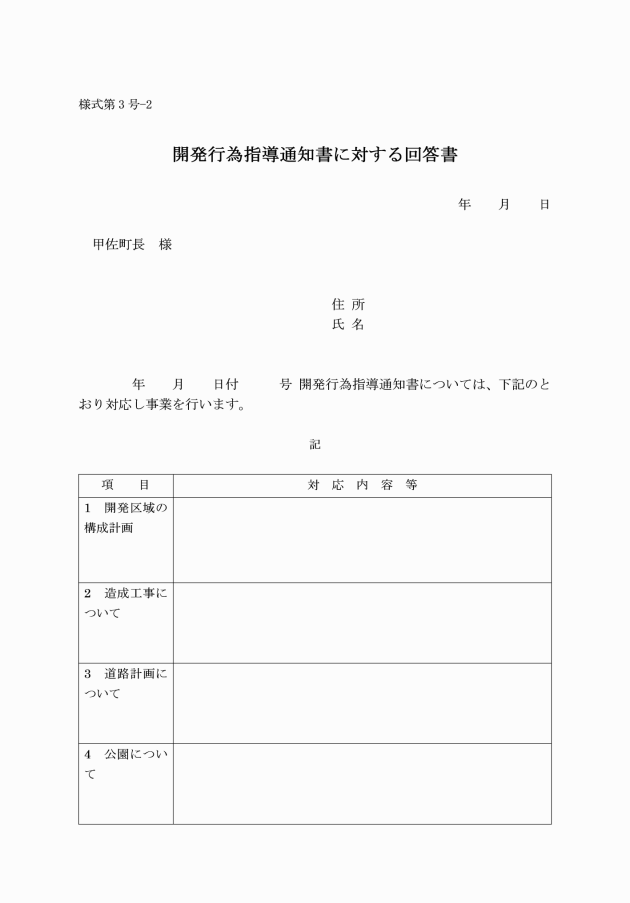

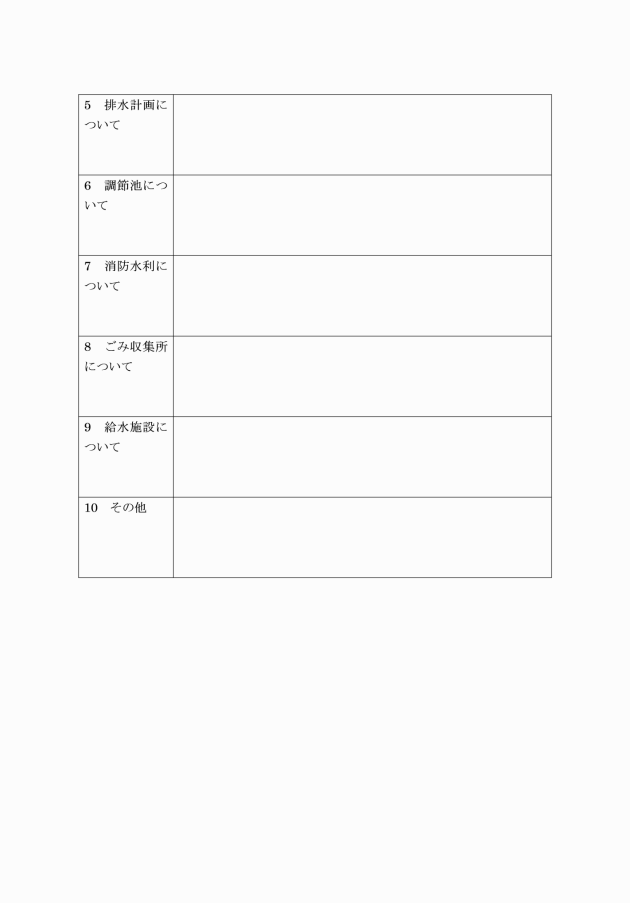

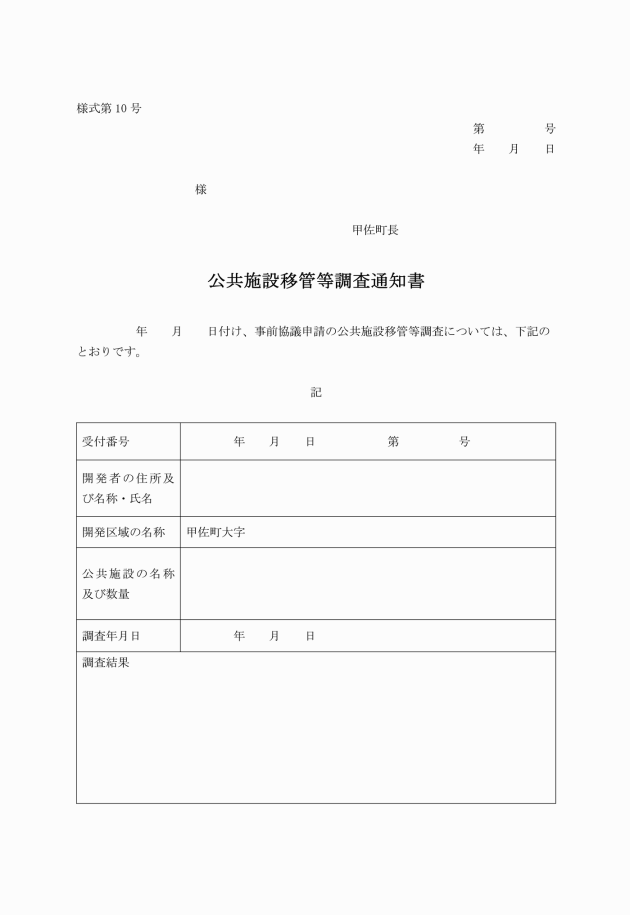

第22条 町長は、第20条の申請書を受理したときは、事前協議に係る開発行為の計画がこの要綱の規定に適合するかどうかを審査するものとする。この場合において、町長は関係各課の意見の調整が必要であると認めるときは、甲佐町開発指導審査委員会に審査をさせなければならない。

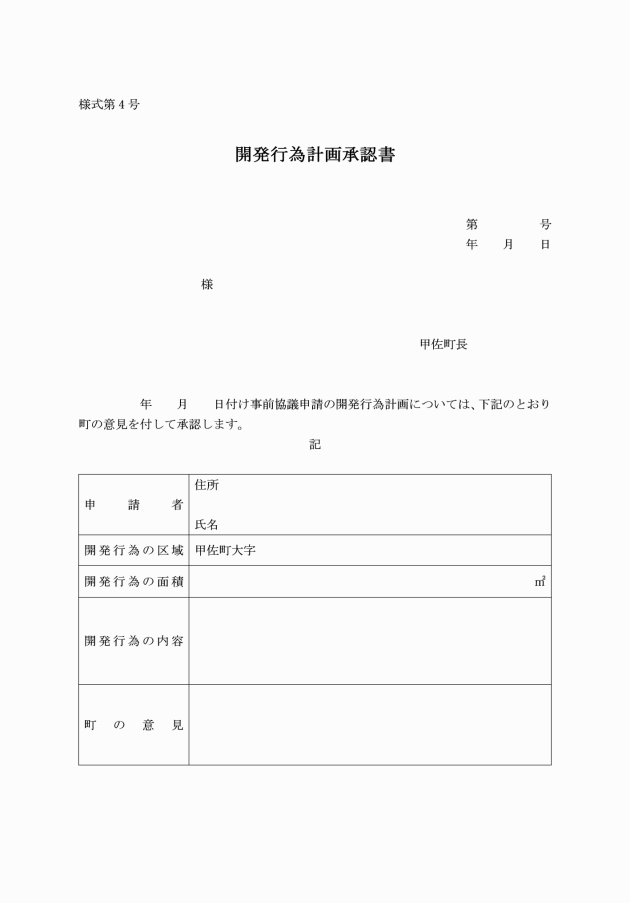

3 町長は、事前協議に係る計画がこの要綱の規定に適合していると認めたときは、開発行為計画承認書(様式第4号)により、開発者に通知するものとする。

(令6告示108・旧第23条繰上・一部改正)

(1) 開発行為の区域及び面積

(2) 開発行為を行う土地の利用目的

(3) 開発区域内に計画された住宅の種類及び規模

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 工事の設計及び規模

(6) その他町長が必要と認める事項

(令6告示108・旧第24条繰上・一部改正)

(事業計画の再協議)

第24条 事業者が事前協議書の提出後2年以内に着工しない場合は、町長と再協議しなければならない。(ただし、農地転用に係る場合は農地転用許可後6か月以内に着工しなければならない。)

2 前項本文による手続は町長が別に定める。

(令6告示108・旧第25条繰上)

(開発指導審査委員会)

第25条 事前協議に係る開発行為等について関係各課の意見の調整を図り、適切な指導を行うため、甲佐町開発指導審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 開発行為等に係る意見書の立案に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令6告示108・旧第26条繰上)

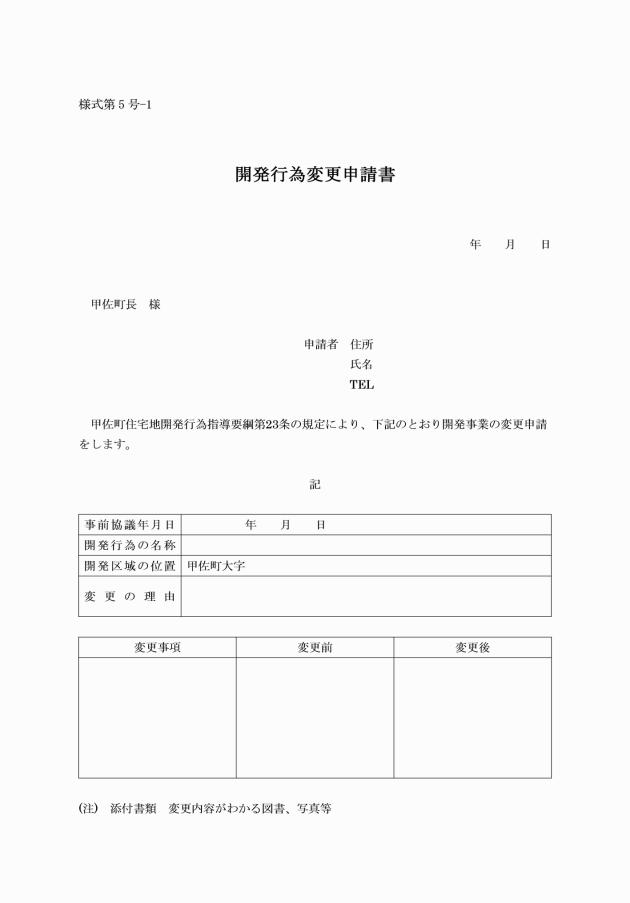

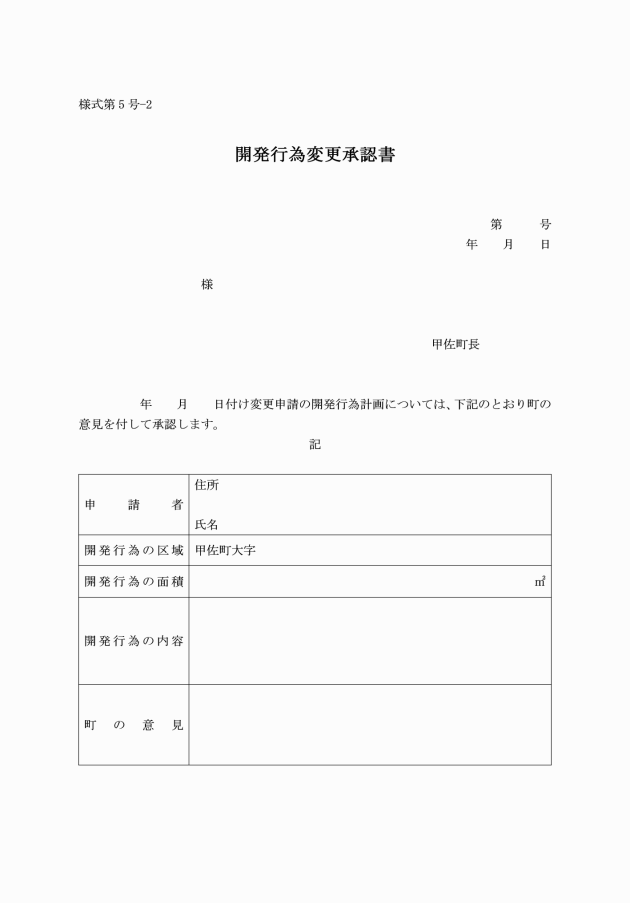

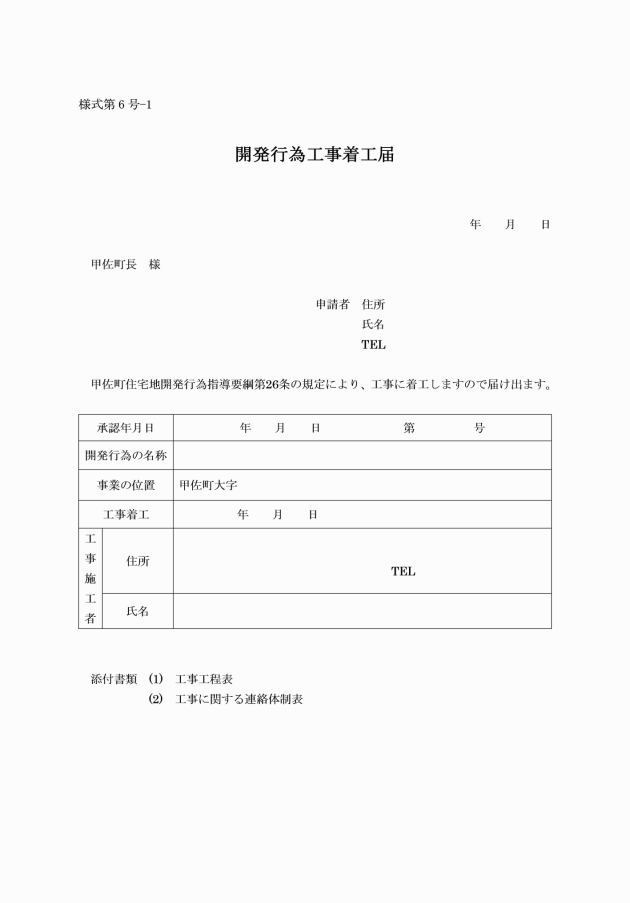

(令6告示108・旧第27条繰上・一部改正)

(完了届)

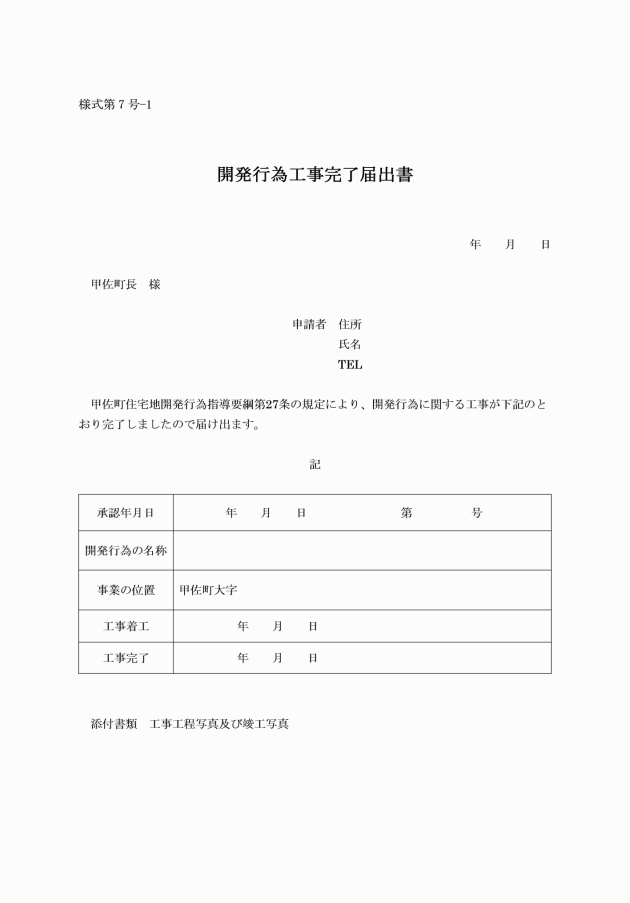

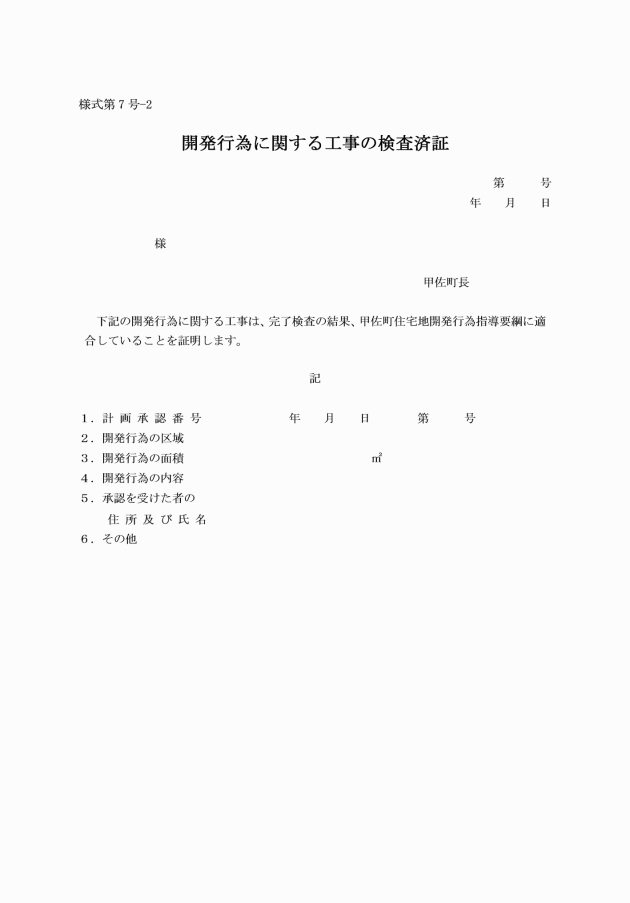

第27条 事業者は、開発行為が完了したときは、開発行為工事完了届出書(様式7号―1)に工事の工程を示す写真を添付して町長に提出しなければならない。

(令6告示108・旧第28条繰上・一部改正)

2 当該工事がこの要綱に適合していないときは、改善等について指示することができる。

(令6告示108・旧第29条繰上・一部改正)

(立入検査等)

第29条 町長は、この要綱の施行に対し必要な限度において、事業者から開発行為に関し報告させることができる。

2 町長は、必要があると認めたときは、町長の指定する職員を当該開発区域内に立ち入らせ、開発行為についての調査をさせることができる。

3 前項の場合には、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(令6告示108・旧第30条繰上)

(地位の継承)

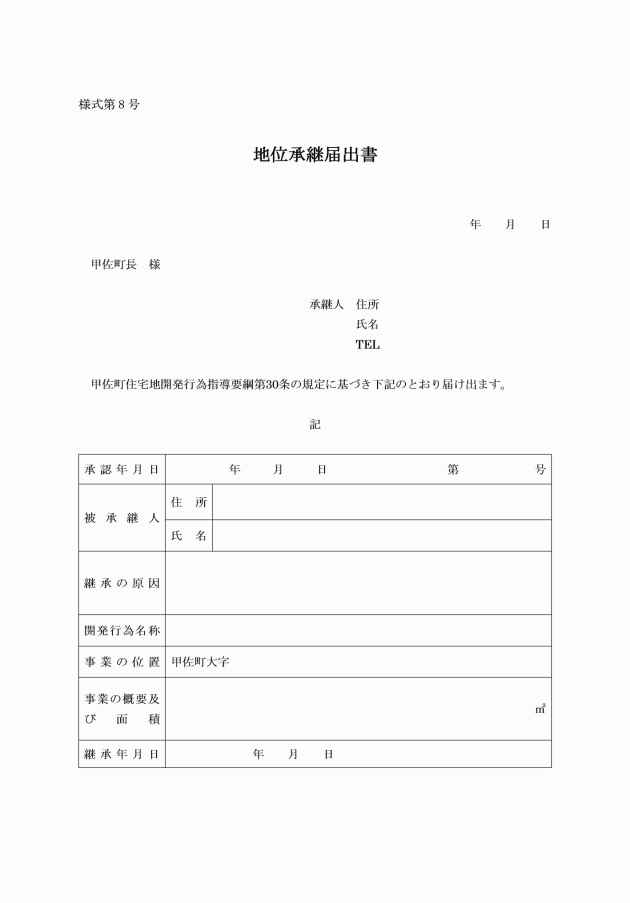

第30条 本要綱による事前協議をした事業者から当該開発行為に係る権限等を取得し開発事業を行おうとする事業者は、その地位を継承するものとする。

(令6告示108・旧第31条繰上・一部改正)

(要綱に従わない者に対する措置)

第31条 町長は、この要綱に従わない事業者又は工事施工者に対しては、次の各号に掲げる事項の協力をしないものとする。

(1) 関係法令との調整

(2) 開発行為に係わる公共及び公益施設の整備等

(令6告示108・旧第32条繰上)

第4章 雑則

(引継ぎ及び管理)

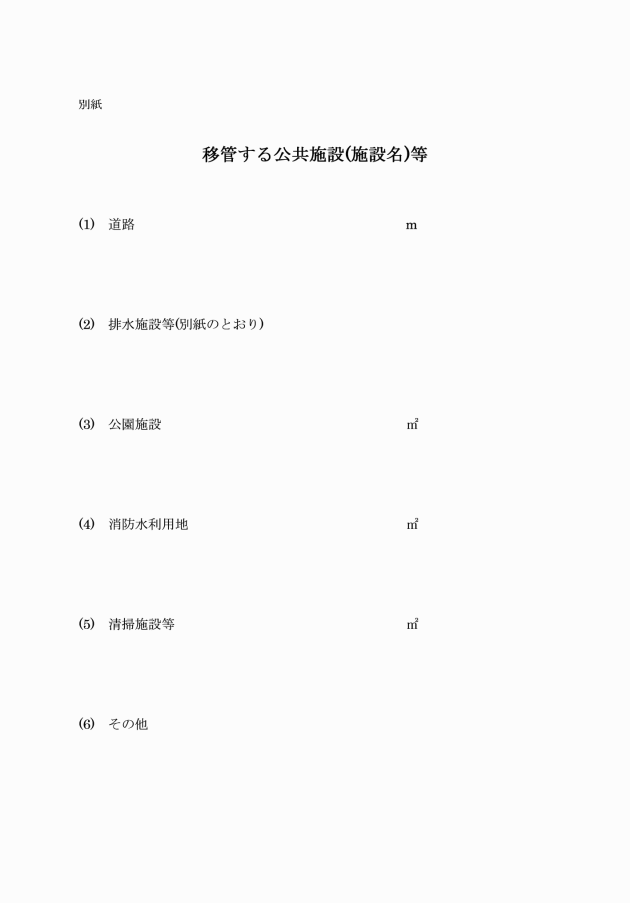

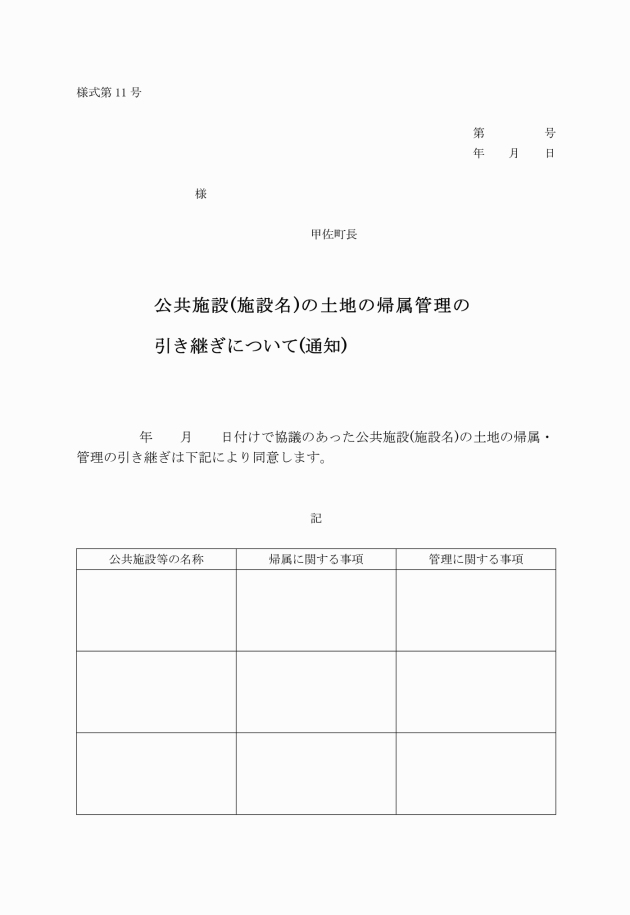

第32条 この要綱の規定により、事業者が設置した公共及び公益施設については、別に定めるところにより、後日町に帰属し、町又は自治会等で管理するものとする。

2 前項の規定により、町に帰属することとなる公共及び公益施設は、協議に基づき引継ぎが完了するまでの間は事業者が管理するものとする。

(令6告示108・旧第33条繰上)

(周知義務)

第33条 事業者は、自らの管理に属する公共施設を買い受け者等に譲渡する場合には、その維持管理義務を文書で周知させ、併せて買い受け者の同意の写しを町長に提出しなければならない。

(令6告示108・旧第34条繰上)

(登記事項)

第34条 事業者は、開発行為により設置した公共及び公益施設のうち、町の管理に属することとなるものについては、開発事業完了後に別に定める登記関係書類を町長に提出しなければならない。

(令6告示108・旧第35条繰上)

(境界標の設置)

第35条 事業者は、開発行為により設置した公共及び公益施設のうち、町の管理に属することとなるものについては、境界の確認の後町長が必要と認めた地点に境界標を設置しなければならない。

(令6告示108・旧第36条繰上)

(用途変更)

第36条 町長は、無償で譲渡された公共用地等(施設を含む)を必要と認める場合は、その用途を変更し又は処分することができる。

(令6告示108・旧第37条繰上)

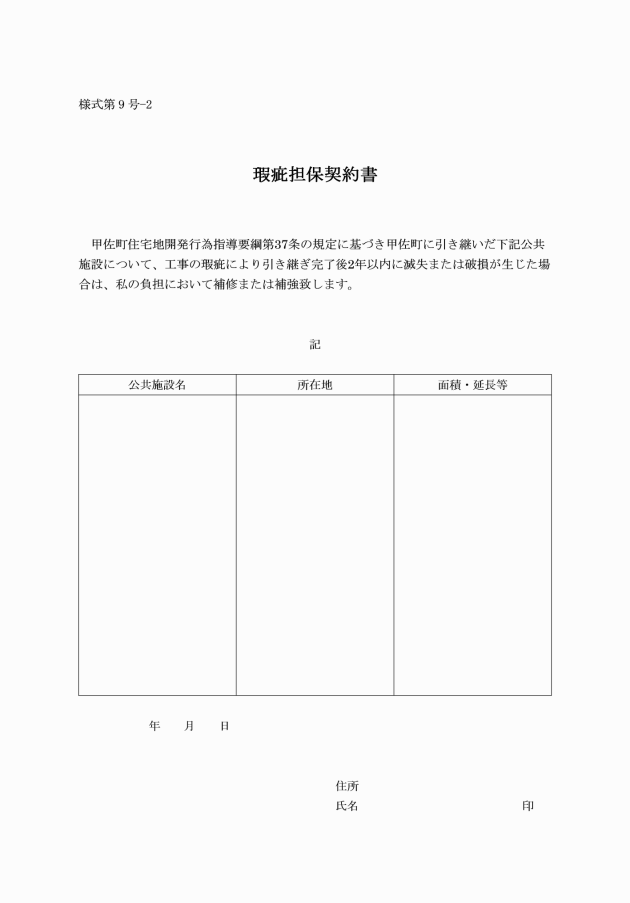

(瑕疵担保責任)

第37条 事業者は、工事の瑕疵により、工事完了後に町が引き継いだ公共及び公益施設に、引継ぎ完了後公共工事請負契約約款に準拠した年数以内に滅失又は破損が生じた場合は、事業者の負担において補修又は補強しなければならない。

(令6告示108・旧第38条繰上・一部改正)

(主管課)

第38条 この要綱による申出、申請、届出、報告等についての町の主管課は、地域振興課とする。

(平30告示34・令5告示58・令6告示59・一部改正、令6告示108・旧第39条繰上)

(その他)

第39条 この要綱に定めのない事項、又は詳細な事項については、町長と協議の上決定するほか、この要綱の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。

(令6告示108・旧第40条繰上)

附則

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、甲佐町全域について適用する。

附則(平成30年告示第34号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第59号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

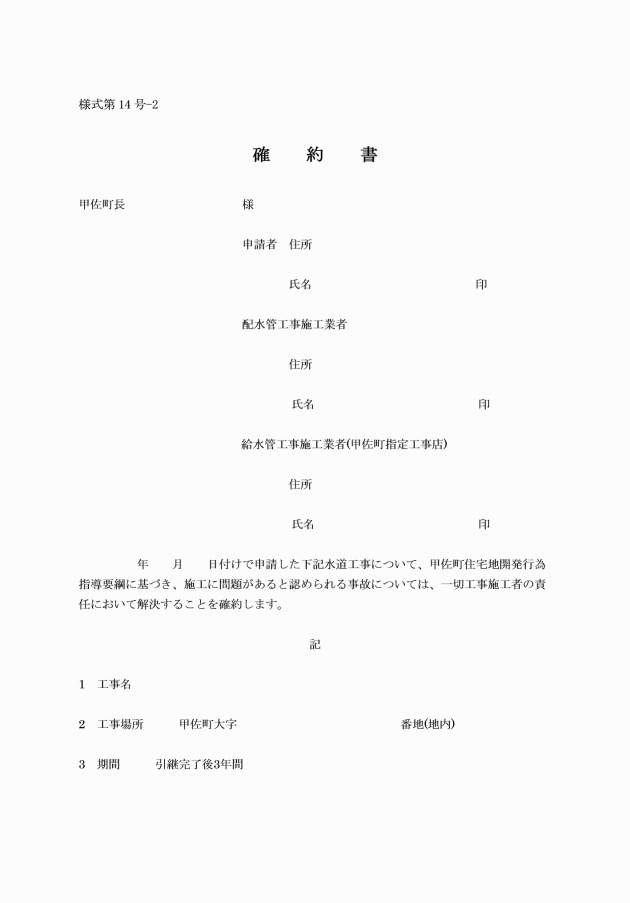

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・追加)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)

(令6告示108・全改)