甲佐町の文化財探訪「目野の逆修碑(板碑)」〜令和6年5月号

「目野の逆修碑(板碑)」

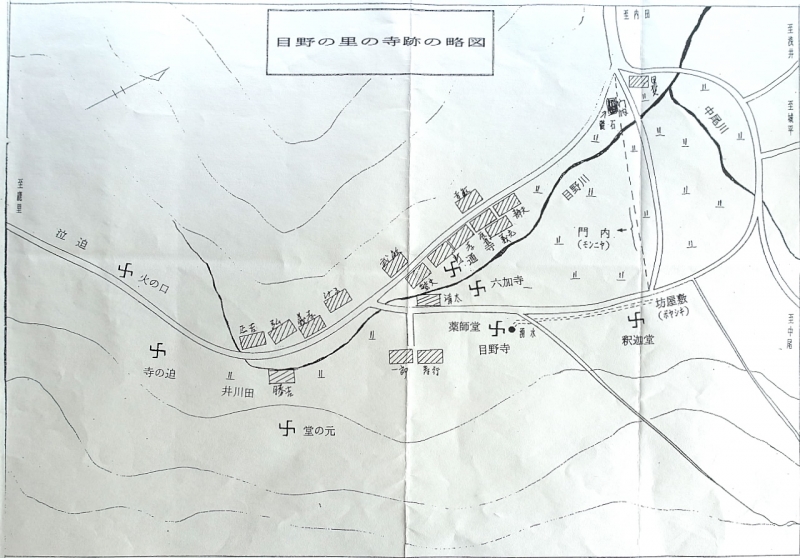

竜野地区の目野には、鎌倉時代から山岳仏教的な修養道場の学問寺として、多くの寺院が建立され、繁栄をしていました。しかしキリスト教の信者として知られる戦国時代の武将小西行長が宇土の城主となり、その勢力を強めるに従い彼は仏教弾圧の政策を進め、仏教の寺院・神社の焼き討ちを行い、このため目野の寺院集落は焼き払われ廃墟と化した、と伝えられています。そのためか目野には、目野寺(もくやじ)、六箇寺(ろっかじ)、加要寺(かようじ)、釈迦堂などのお寺に関する地名が数多く残っています。

その山麓の個人宅に逆修碑(ぎゃくしゅうひ=板碑)があります。

板碑(いたび)は亡くなった人を弔うお墓ではありません。板状の石に、仏を表す梵字や供養者の名前、供養した年月日、供養の内容などが刻まれています。逆は「あらかじめ」の意で、自分のために生存中に、自身の死後の法事を修(しゅう)することを指します。時には生者が自身のためにというのではなく、その子が現在生存する親のために、妻が健在の夫のために、逆修を営むこともあります。

今回この逆修碑を前川清一先生(県文化財保護審議会委員)の指導で調査しました。その報告書には「道泉禅門(どうせんぜんもん)の追善供養(ついぜんくよう)のために「道音禅門(どうおんぜんもん)」と「妙昌信女(みょうしょうしんにょ)」が願主(がんしゅ)となり永禄2年(1559)3月21日に追善供養がなされ、板碑が建立されたことがわかる。道泉禅門は、道音禅門の父とみられる。また、道音禅門と妙昌信女は夫婦であろう。」とあります。

永禄2年(1559)にこの目野の地に逆修碑を建立し、追善供養をする事の出来る力を持った人がいたことを示すものです。

また寛文9年(1669)の「国郡一統志」に中横田の項目に「目野寺釈迦 福泉禅庵薬師 地蔵 阿弥陀」と記されているので、江戸初期の頃まではこれらの寺院が存在していたことになります。明和2年(1765)の「肥後国誌」には記録がありません。これは、この百年の間に何らかの理由で廃寺になったと思われます。おそらく小西行長による焼却ではないと考えられます。

文責・甲佐町文化財保護委員 赤星 眞照(有安区)

カテゴリ内 他の記事

- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...

- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について

- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号

- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について

- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。