甲佐町の文化財探訪 「民俗資料館の収蔵品 「おこ」と「てんびん」」〜平成29年11月号

更新日:2017年11月1日

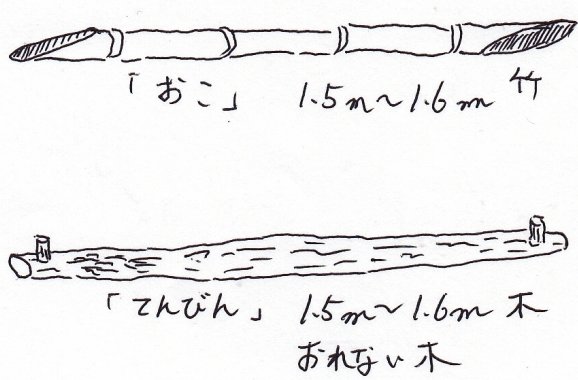

「民俗資料館の収蔵品 「おこ」と「てんびん」」

現代では車で簡単に物を運べますが、道らしい道が無かった時代はどうやって運んだのでしょうか。運搬には牛馬の背や背負いこ(しょいこ)、木馬(キンマ(注1))などが有りますが、一番日常的に使われたのが「おこ」と「てんびん」です。私の体験をもとに説明をします。

昭和24年から30年頃、私の家は牛を養っていたので、餌となる草を切り、家まで運ぶのに「おこ」を使いました。草を切り、束ねて「いなじ(注2)」で結び、「おこ」の両端に刺して肩に載せ、家まで運びました。切った場所により、遠方では1kmにもなりました。また、「おこ」では藁(わら)束や焚(た)き物など様々(さまざま)なものを日常的に運びました。

次に、蚕を養う時に使う「桑めご(注3)」の運搬について説明します。桑の葉を入れた「桑めご」は「てんびん」を使って運びました。肩に載せて急な山坂を上下するのは大変な作業でした。その他に肥え桶(こえおけ(注4))を運ぶのに使いました。「てんびん」を使って運ぶ光景はよく目にしました。

便利な社会になりましたが、50〜60年前は運ぶ作業にこんな光景がよく見られました。

※注1 木馬:切り出した材木などを山から運び出すための搬出用のそり状のもの

※注2 いなじ:一握りの稲わらを二つに分け穂と穂を結んで作る。物を結ぶ時に使う

※注3 桑めご:竹で編んだかご、直径が50cm程の大きさ

※注4 肥え桶:人糞(ふん)を肥料として使っていたから、それを入れる桶(おけ)のこと

文責・甲佐町文化財保護委員 清村 一男(下豊内区)

カテゴリ内 他の記事

- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...

- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について

- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号

- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について

- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。