甲佐町の文化財探訪 「藁(わら)は暮らしを支えた」〜平成30年3月号

更新日:2018年3月1日

「藁(わら)は暮らしを支えた」

民俗資料館の開設にちなんで、今回も展示品のお話をします。

籾(もみ)(注1)を取ったあとに残る稲藁(いなわら)のことについてです。普通、藁(わら)と呼んでいます。この藁を人々は色々なものに活用してきました。今でも飾りに使っています。正月の飾りに用いる「しめ縄」はその代表例でしょう。

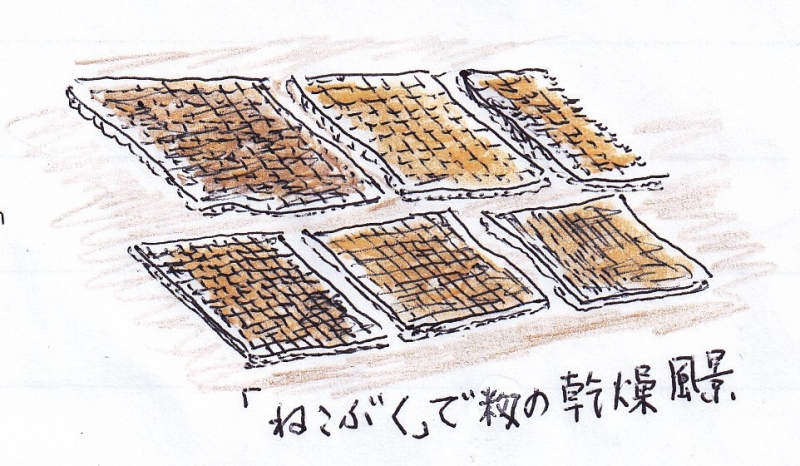

しかし、昔はあらゆることに活用しました。屋根葺き(ふき)用に、俵(たわら)に、敷物(しきもの)に、入れ物に、また、牛馬の餌(えさ)に、履物(はきもの)に、数えきれない程です。それらの中の一つ「ねこぼく」についてお話をします。

「ねこぼく」は籾の乾燥になくてはならないものです。一辺が2m程の正方形の敷物です。直径2cm程の縄を使って編(あ)んだものです。一枚編むのに数十日かかります。農家の人は、「夜なべ」と言って、夜、電灯の下で縄をない、その縄を使い、「ねこぼく」を編んでいきます。規模の大きい農家では数十枚の「ねこぼく」が必要ですので、膨大な藁の量と、ものすごい労働時間を費やして整備されたものです。

最近は乾燥機で簡単に乾燥しますが、昭和35年頃までは、大変な苦労だったのです。

注1 籾(もみ):稲穂(いなほ)についている実、籾の皮を剥いだものが米

文責・甲佐町文化財保護委員 清村 一男 (下豊内区)

カテゴリ内 他の記事

- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...

- 2026年2月9日 2/14(土)町生涯学習センター事業 新甲佐町史歴史研修会を開催し...

- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について

- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号

- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について