甲佐町の文化財探訪「薬王寺の歴史」〜令和2年5月号

更新日:2020年5月1日

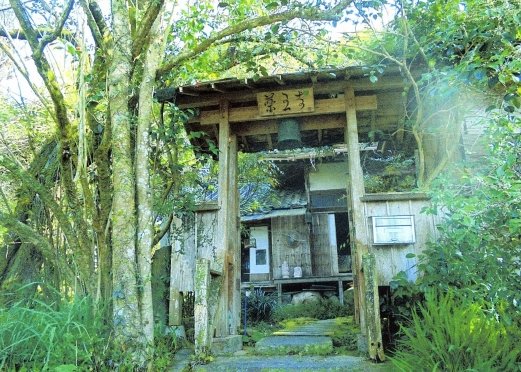

「薬王寺の歴史」

『広報こうさ』令和2年2月号では薬王寺の現在の佇(たたず)まいと涅槃図(ねはんず)の紹介をしましたが、今回は寺の歴史について調べてみました。その昔、寺を中心に村や町が栄えると言われていましたが、薬王寺を地図上でみてみますと、寺の付近に多くの史跡が点在しており、成程(なるほど)!という気にさせられます。

薬王寺は「医福山(いふくやま)」の麓に建てられ、「医」がつくことから本尊を薬師如来としたのでは、と考えます。そこに文明年中(1469〜1487)に大慈四十一世雲玄廣和尚(だいじよんじゅういっせいうんげんこうおしょう)が寺を開き、この地を荘園(しょうえん)として大慈寺(だいじじ)(熊本市)に寄進(きしん)し、庇護(ひご)してもらったのではないかと推定しています。

もう一つの説は、建武年中(1334〜1338)に四世愚谷常賢和尚(よんせいぐこくじょうけんおしょう)が建てたというものです。

いずれも熊本市南区川尻の大慈寺の末寺(まつじ)と伝えられていることから、建立(こんりゅう)年間や開祖(かいそ)が分からないにしても由緒正しいお寺の流れを汲んでいることは間違いないでしょう。どちらにせよ、昔からこの地に存在した寺であることは確かです。

現在は寺離れが進んでいると言われ、「もの」の価値観も多様化しています。

少し立ち止まって物事を見詰め直す機会に寺を活用するのもいいかもしれません。

文責・甲佐町文化財保護委員 石坂 妙 (吉田区)

カテゴリ内 他の記事

- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...

- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について

- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号

- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について

- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。