甲佐町の文化財探訪 「鹿里(かざと)の暮らし」〜平成30年7・8月号

更新日:2018年7月3日

「鹿里(かざと)の暮らし」

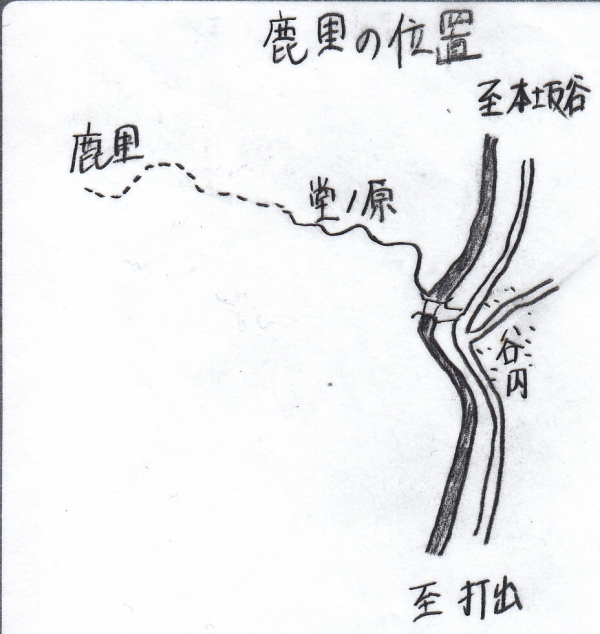

まず読者の中に鹿里(かざと)集落が何処にあるか分からない人がおられると思うので、そこから説明したい。坂谷川が緑川と合流すると所が打出(うちだし)集落、そこから上流に谷内(たにうち)集落があり、谷内の左上方100メートル程に堂の原集落がある。ここより500メートル程登った所に集落がある。これが、これから説明する鹿里集落である。下豊内から徒歩で約1,5時間、目野からも約1時間を要する僻地(へきち)である。

鹿里集落は、特異な歴史を持っているので要約する。天正の頃、上熊本の井芹川流域に住んでいた井芹姓を持つ一団が甲佐の山出地区周辺に移り住む。その一団は剛勇(ごうゆう)で、強い団結力を誇っていた。阿蘇氏の家臣、甲斐早雲はこうした井芹一族の様子に恐れを抱いたのか、鹿児島の島津氏と内通していると疑いを掛け急襲(きゅうしゅう)を掛けて滅ぼしたが、幸いに生き延びた人が逃げて移り住んだ所が鹿里集落である。昭和30年代、13戸の井芹姓の人が暮らしていたと言うことである。

注 天正の頃 1573〜1592 戦国時代末期

注 歴史の要約は、下記の書物を参考にした。

井芹 善蔵 編著 1978 『井芹一族』 井芹一族先祖供養会

こうした歴史の中で生き延びた鹿里集落は、人が住まなくなって10年を超す。しかし、私は人々の暮らしの歴史は記録して置く必要があると考えて、かつて暮らした古老を訪ねて話を聞いた。以下はその記録である。(昭和10年代から40年代まで)

どうして現金収入を得ていたのか(日雇い ひゆとり)

現金収入を得るために山主の依頼を受けて作業を行った。

- 伐採作業 木を倒す作業である。決められた長さに切る「玉切り」と、「枝打ち」を連続的に行った。(のこぎりや鉈(なた)を使った手作業であった。

- 運搬作業 「玉切り」した材木を馬車が来る所まで引き下す(おろす)作業である。作業は牛を使って行ったそうである。大きな材木は「わぎ鋸(のこ)」で半分にして運搬しやくすした。

- 焼き払い作業 伐採した枝を焼き払う作業である。また、枝を焼き払った作業後に土地を耕して、からいもや稗(ひえ)、それに粟(あわ)等を植えて収穫し、食糧とした(焼畑農業)。

- 植樹作業 焼き畑を2年〜3年続けた後に杉や檜の植樹を行った。

- 草刈り作業 植樹した所の苗木を守り育てる為に、草刈りや葛(かずら)を切る作業を6月と8月の2回実施した。日陰のない炎天下での長柄(ながえ)の鎌での作業は過酷であった。

その他の現金収入

- 牛の子出荷 牛を養い、子を産ませて育て、競り市(せりいち)に出して現金を得た。

- くず粉作り 葛の根からはくず粉が採れる。良質の澱粉(でんぷん)である。葛の根50kgから5kgのくず粉が採れたと話された。町部の菓子屋さんが買い付けに来られた。

- 漢方薬の原料 ドクダミ、ゲンノウショウコなどを採り、乾燥させたものや、腐食した松の木の中にある、からいもの大きさ程の養分の塊は、漢方薬の原料として町部の薬店や医者が買い付けに来られた。

住まい

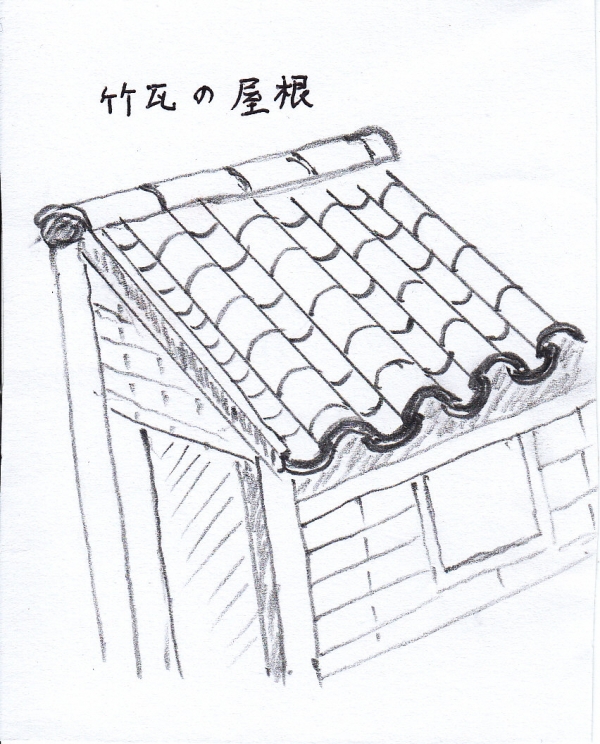

- 竹瓦の屋根 孟宗竹(もうそうだけ)を半分に割り、節(ふし)を採り、それを交互に組み合わせて屋根とした。

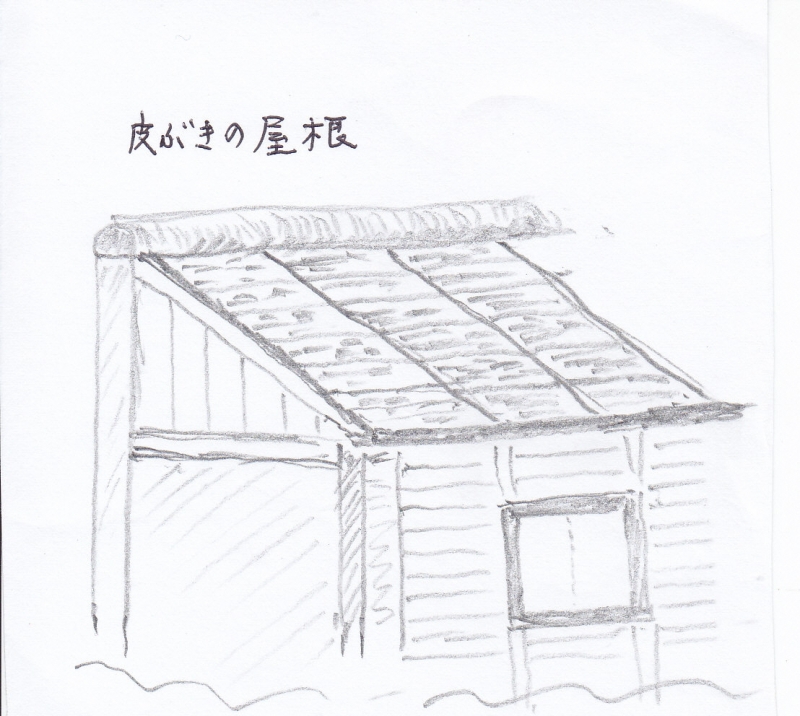

- 杉や檜の皮を使った皮ぶきの屋根 倒した杉や檜の皮を剥いで乾燥させて、それを重ねて屋根にした。

まとめ

今、山の頂まで植林された山々が広がるが、奥山に暮らす人々の辛苦(しんく)の結唱に思われる。人里離れた地域での生活は、結局その地域の特性を活かしたことによって成り立っていたということに尽きる。文責・甲佐町文化財保護委員 清村 一男(下豊内区)

カテゴリ内 他の記事

- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について

- 2025年12月10日 緑川改修事業の促進について国土交通省に要望活動を実施

- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号

- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。

- 2025年10月21日 甲佐町の文化財探訪「ラジオ放送開始100年」〜令和7年10月号...